|

ARCHIVIO Piero Gazzara

Personal Website

|

|||

|

La rivolta antispagnola di Messina e la battaglia

di Lombardello (1674).

Estratto della relazione di Piero Gazzara presentata nel novembre 2019 al III Convegno di Studi "Sicilia Millenaria", tenutosi presso l'Università di Messina e il Comune di Rometta (Pubblicato in Archivio Nisseno, Rassegna semestrale di storia, lettere, arte e società edito dalla Società Nissena di Storia Patria, Anno XII, n. 23 supplemento, Tomo I, ISSN 1974-3416, pp. 173-196).

da sinistra: G. Ardizzone, A. Baglio e P. Gazzara. (Rometta Marea, 10 novembre 2019, III Convegno di Storia "Sicilia Millenaria")

1. Il seicento: un secolo di mutamenti. Il Seicento fu il secolo dei turbamenti sociali, schiacciato tra Rinascimento e Illuminismo. Il tempo in cui le città europee e le periferie si resero conto di essere parte essenziale del potere costituito verso cui, per dovere di cittadini, andava la reverenza, ma dal quale questi pretendevano rispetto per diritto. Una sorta di coming-aut dell’aristocrazia mercantile e finanziaria, uscita fuori dalle anguste mura di cinta e decisa a sfruttare, con tutti i rischi che ciò comportava, le opportunità aperte dai nuovi mercati delle rotte atlantiche. La nobiltà europea si rinnovava costantemente con l’apporto di gens nuova, portatrice, spesso di un albero genealogico metafisico, al limite dell’inverosimile, però giustificato da una dotazione patrimoniale ed economica in continua crescita. L’enorme impiego di capitali nei continui prestiti concessi alla Monarchia spagnola, soprattutto in Sicilia, dove la nuova nobiltà, tra cui i ricchi proprietari terrieri e il patriziato locale, modificò gli equilibri sociali dell’isola avvicinando sempre di più i destini della nobiltà a quelli della Spagna debitrice di ingenti somme, il più delle volte saldate con la cessione delle garanzie dei prestiti rappresentate da Terre e Casali demaniali, diritti, feudi e uffici. Da parte sua la monarchia estremizzò l’essenza del potere assoluto unendo Corona e Stato in una entità unica e divina, riconosciuta e voluta da Dio, ma sorretta con le tasse e tributi dei cittadini che venivano chiamati, senza alcuna distinzione, a versare sempre più denari nelle casse senza fondo degli Stati, a loro volta impegnati a sperperare il denaro pubblico in continue e sanguinose guerre come l’estenuante guerra dei trent’anni (1618-1648). Senza colpi di esclusione, le due super potenze dell’epoca, l’Impero Spagnolo e quello Ottomano, si affrontavano per il dominio del Mediterraneo e dell’Europa continentale, mentre emergevano e si espandevano militarmente, Francia, Inghilterra, Olanda e Svezia. Agli attacchi esterni, quali Vienna assediata (1683) per la seconda volta dalle truppe ottomane e alle continue scorrerie sulle città delle coste mediterranee da parte dei potentati musulmani della barberìa (africa settentrionale), su alcune vaste regioni dell’Europa, per tutto il seicento, si abbatterono le conseguenze di frequenti periodi di estreme condizioni climatiche, con l’alternarsi di lunghi periodi di pioggia eccezionale a mesi di prolungata siccità, causando carestie e carenza di cibo. Disagi che furono gestiti dai funzionari regi con superficialità e sottovalutando quasi sempre la reale portata derivata dalla mancanza di pane nelle città affollate. Si attuarono solo tiepide ed inutili contromisure per contrastare le crisi alimentari. Anzi, nei Regni di Napoli e di Sicilia, la Spagna inasprì il sistema predatorio del prelievo fiscale attraverso l’introduzione di nuove tasse, alcune delle quali rasentavano la pura fantasia, diremmo oggi creativa. In Sicilia le tante e nuove gabelle affossarono per decenni i settori portanti dell’economia isolana, incentrati sulla produzione agricola, frumento e canna da zucchero, e manifatturiera con la lavorazione delle fibre tessili in generale e della seta e del lino in particolare. L’Europa del seicento era un’immensa polveriera in itinere, un mixer di tensioni sociali e politiche che montava all’ombra delle piazze e sobborghi delle città. Conflitti armati tra Stati infiammavano il continente europeo scosso sovente da agitazioni intestine che si risolvevano in rivolte, insurrezioni, proteste feroci, sommosse popolari, dissensi: tutti accomunati da un forte e radicale malcontento sociale contro le monarchie che perdevano il contatto con i reali problemi delle proprie comunità, attanagliate da un fiscalismo oppressivo e dai morsi della fame. La grave situazione sociale stava minando lo stesso istituto di inviolabilità sacra dei Sovrani. In Inghilterra, Carlo I Stuart fu accusato di tradimento e deposto dal Parlamento: il 30 gennaio 1649 il Sovrano fu processato e condannato a morte per decapitazione. In Europa si muoveva veloce il clima culturale che, nella ricerca del vero, erodeva l’incrollabilità dei dogmi, ritenuti universali ed esclusiva emanazione divina con sempre più evidenti contraccolpi sulle popolazioni.

Veduta prospettica della nobile città di Messina presa dal mare tratta dall'opera di Francesco Scoto ovvero decrittione de' viaggi principali in Italia edita a Padova nel 1670

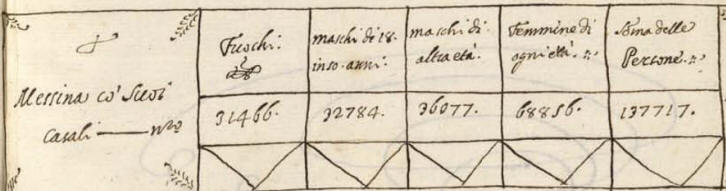

2. Messina. Messina nel 600 era famosa e conosciuta in tutte le corti e piazze d’Europa per le merci che dal suo porto partivano verso occidente ed oriente. Decantata l’accessibilità dell’approdo peloritano, il Porto cavo degli antichi, dove le navi potevano avvicinarsi al molo senza bisogno di imbarcazioni per lo sbarco di passeggeri e merci: era sufficiente una rampa. Le navi stavano «allineate lungo la banchina come cavalli alla sbarra o nella stalla». Ed ancora: «Giace la città di Messina, il Porto della quale è il migliore di tutta la Sicilia, per esser sicuro con ogni tempo, con fondo ordinario, ha segno tale, che io ho visto Galeoni dell’Armata Reale di 70 pezzi d’artiglieria avvicinarsi talmente alla calata, che con una tavola facevano ponte dal vascello in terra, ormeggiandosi allungati ad essa con due capi dalla sinistra in terra, cioè uno da poppa, l’altro da prora, e due ancore in mare dalla dritta nell’istessa maniera». «Osservate con quanta maestà ella (Messina) si stende sui fianchi del Peloro e sulle sponde di questo mare. Guardatela da questo porto il più sicuro ed il più vasto che la natura abbia scavato, oppure da quelle alture che la signoreggiano inverso occidente: da ogni lato ella si mostra in nobile e ridente aspetto, e degna rassembra d’essere la capitale non solamente d’una provincia, ma d’un possente impero…le sue belle vie, selciate di larghi pezzi di lava, le sue piazze, adorne di fontane, di statue, i suoi pubblici monumenti, i suoi palazzi, i suoi templi, il suo lazzaretto, il suo faro, le sue fortificazioni, i suoi arsenali, ogni cosa infine la fa meritevole del titolo di metropoli che ottenne più volte.. situata come ad emporio dell’oriente e dell’occidente…». Messina e il suo porto celebri nell’antichità, depressi durante la sanguinosa guerra arabo-bizantina del VIII-X sec., riportati in attività dai sovrani della dinastia degli Altavilla e dalla immensa mobilità di merci e uomini prodotti dalle Crociate, costituirono sino al 1674 un polo di sviluppo per il vasto territorio che gravitava, con il proprio indotto, intorno alla città dello Stretto. Identità e commercio. Un binomio esplosivo che, unito all’intraprendenza dei messinesi, contribuì a rendere Messina, alle soglie del XVII sec., una città prospera nonostante le crescenti difficoltà di un’economia mediterranea in continua evoluzione. Identità che le derivava e si alimentava soprattutto dal passato, ricco di eventi, alcuni dei quali ricostruiti a tavolino attraverso i famosi Privilegi: Messana privilegiis gaudet magnis. Custoditi nella torre del Duomo, le pergamene delle leggi speciali e le prerogative, accordate in ogni epoca della sua plurimillenaria esistenza, acquistavano legittimità attraverso l’istituto giuridico della conferma o ratifica con la quale erano sottoposti ad ogni nuovo sovrano che, consapevole o no dell’artificio messinese, riconfermava alla Città dello Stretto diritti particolari (giudiziari, fiscali, politici, economici) concessi dai sovrani precedenti. Si creava così nei messinesi una ferrea coscienza collettiva di appartenenza ad una città dalle origini illustri e da un passato glorioso. Ed il commercio progrediva e si ampliava attraverso rotte mercantili dentro e fuori il mediterraneo. Messina tra il XIV e il XV secolo rimaneva una città proiettata verso il mondo esterno: il mare non la chiudeva ma le apriva molteplici fonti di crescita economica e culturale di rilievo nell’area mediterranea e nel nord europeo. Da secoli coniava moneta poiché sede della Zecca del Regno di Sicilia. Nel 1613 aveva una popolazione di 137 mila unità (compresi i Casali) che la rendevano una delle più popolose città europee e mèta di artisti, quali Caravaggio.

Risultanze del censimento (Riveli) 1613

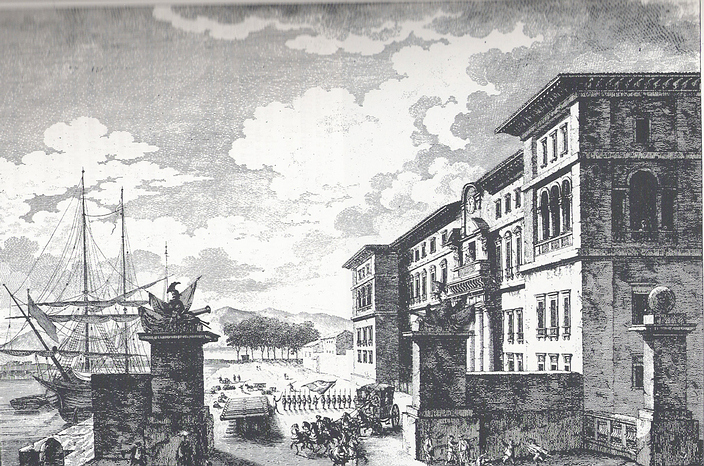

A questa sorta di grandeur messinese, tra cinque e seicento, si accompagnò un vasto ed imponente programma urbanistico di abbellimento e magnificenza, come dettavano i canoni della nuova temperie culturale europea che conferiva ai monumenti, inseriti nel tessuto urbano, la funzione di rappresentare il prestigio della città. Così Messina, con la messa in opera di progetti edilizi e di decoro delle aree urbane con l’edificazione di fontane, statue, nuovi assetti delle strade cittadine, scenografie scultoree inserite in prospetti architettonici, intese celebrare non solo i gloriosi eventi storici, ma anche i grandi personaggi della corte spagnola che la avevano onorato anche con la sola presenza fisica. Fu il nuovo Viceré, Emmanuele Filiberto di Savoia, nel giugno 1622, ad avviare le procedure per la costruzione della cosiddetta Palazzata a mare che si ultimò nel 1644 e divenne una delle meraviglie della Sicilia: il Teatro Marittimo, ammirazione per tutti gli stranieri che giungevano a bordo delle navi.

Porto di Messina con Teatro a Mare (palazzata) nel 1770, da incisione tratta dal The New London Magazine.

Scenografia e cerimoniale subirono la stessa elaborazione: dovevano essere degni della grandezza della città. Tutto era progettato e costruito per suscitare stupore e quindi, rispetto e suggestione, in chiunque si trovasse a Messina, sia stranieri che residenti. I Senatori, così chiamati per privilegio reale i Giurati di Messina, nelle sedute ufficiali e solenni indossavano sfarzose «vesti di foggia imperiale» e possedevano un complesso protocollo cerimoniale, degno di una vera e propria corte reggia che trovava il suo apice nelle uscite ufficiali per le vie della città in occasione delle principali festività o delle visite di principi e sovrani. Così scrive un appassionato testimone messinese (1547-1622): «quando i Senatori cavalcano in trionfo si vestono con le toghe di velluto nero, preceduti da tamburi a cavallo e da trombettieri e da pifferi, con le loro livree. I tamburi vestiti di raso cremesino (rosso purpureo) e giallo, i trombettieri di scarlato e i pifferi di velluto pavonazzo (colore violaceo piuttosto scuro); il banditore quando di velluto cremesino e quando di broccato d’oro ed i mazzieri di velluto pavonazzo con ferraruoli di damasco nero e alla stessa maniera i loro cavalli bardati con livree». Il corteo si completava con gli altri componenti la corte senatoria di «Assessore, e Avvocati, mastro Notaio, quattro Segretari e il tesoriere». Ma il seicento rappresentò anche il secolo in cui iniziò ad incrinarsi il legame di reciproco interesse politico ed economico che univa Messina e la corona spagnola, nonostante nel secolo, appena concluso, si fosse assistito all’ennesima manifestazione di quella che sembrava un’indissolubile fedeltà della città dello Stretto alla casa regnante con l’apoteosi trionfale tributata al vincitore di Lepanto, don Giovanni d’Austria.

3. Si avvicina la rivolta. Sul finire del 1646, a Messina e in gran parte della Sicilia, scoppiarono tumulti contro il rincaro del prezzo del pane, conseguenza delle persistenti piogge torrenziali che marcivano il seminato. Ma mentre nella città peloritana, dopo vari incendi di case e saccheggi di magazzini, l’ordine fu ristabilito dalle autorità, altrove le proteste sfociarono in aperti scontri di piazza e di guerriglia contro i presidi militari mentre furono prese di mira le sedi dei funzionari del Viceré. Per tutto il 1647, a Palermo, Carini, Alcamo, Castelvetrano, Castronovo, Corleone, Sciacca, Modica, Sortino, Catania, Naso, Tortorici, Ucria, Sinagra, Castanea, Gioiosa, Galati, solo per citarne alcuni, le popolazioni, prese nella morsa della penuria di frumento e tartassati perennemente da numerose tasse e tributi, diedero sfogo alla propria rabbia accusando gli amministratori e i funzionari del Viceré di affamare il popolo e di non essere in grado di attendere ai bisogni della popolazione. Anzi al grido di «Viva il Re di Spagna e fora le gabelle» accusarono i nobili di speculare sulla vendita del grano e, i ministri, compreso il Viceré, di mal consigliare il Sovrano sulla reale gravità delle condizioni in cui versava la maggior parte della popolazione siciliana. Ad Agrigento alcuni Giurati, stante l’impossibilità di reperire fondi pubblici per rifornire la città di grano, il 9 settembre del 1647 si misero in testa al popolo in tumulto e lo guidarono a bruciare le case del pretore e di un Giurato dissidente oltre ad assaltare il palazzo vescovile, dove trovarono 2000 salme di frumento: il vescovo fu costretto a scappare e rifugiarsi altrove. L’economia siciliana si trovava appesantita dai numerosi ed esosi tributi che gravavano asfissiando non solo i cittadini ma anche le attività «imprenditoriali», sia agricole che manifatturiere. Tasse e balzelli vari, conosciuti tristemente come gabelle, dogane, etc., imposti da una Spagna famelica, sempre in cerca di nuove liquidità per arginare il continuo dissanguamento delle proprie finanze, fecero regredire l’economia siciliana in generale, immiserendo una vasta platea di popolazione. Di convesso, i rappresentanti della classe nobiliare, proprietari della produzione cerealicola e tessile, sfoggiavano un lusso sfrenato e, soprattutto, un ostentato consumo di cibo che non passava inosservato. Ai danni sociali si aggiunsero i guasti causati dalle continue instabilità climatiche che, per tutta la prima metà del 600, imperversarono sulla Sicilia alternando lunghi periodi di siccità a precipitazioni eccezionali che distruggevano, ora le semine ora i raccolti. In questo quadro preoccupante si alimentava l’odio tra nobili e popolo. All’inattività degli amministratori e dei magistrati, la chiesa siciliana per acquietare gli animi rispondeva con nuove processioni con l’intento di far placare la natura. A Palermo, nel maggio del 1647, una pioggia ininterrotta si abbateva sui campi coltivati. Una folla immensa condusse per le strade il Crocifisso dalla Chiesa di S. Giuseppe dei Teatini e lo riportò in cattedrale. Per tutta la Sicilia, in grandi e piccoli centri, si assistettero a preghiere collettive, digiuni propiziatori, flagellazioni di massa, processioni estemporanee. Ma i disagi persistevano e i prezzi del pane non diminuivano né i malumori né le proteste accennavano a scomparire. Passarono gli anni ma i magazzini delle città continuarono con estrema difficoltà a reperire frumento. Nel 1672 a Catania scoppiò una pericolosa sommossa popolare per mancanza di pane. L’anno successivo fu Trapani ad alzare i toni della protesta che si trasformò in aperta sollevazione contro i propri giurati, ritenuti incapaci e corrotti, utili solo a far gli interessi dei nobili.

4. Messina, la Repubblica. Nel giugno del 1610 Messina appariva una città «floridissima per il gran numero di vascelli venturieri che partano d’Inghilterra, Fiandre, e di Francia per il Levante e poi passano di qua, e vendono le mercanzie». Nel 1670 chi approdava nello scalo peloritano poteva trovare: limoni, arance, buoni fichi, vino e uova, brandy, carote, verze, rape e noci oltre alla regina delle mercanzie messinesi, la seta e i suoi lavorati, matasse di seta, drappi di lucentezza unica, gli ondati, nastri ed ogni lavoro estratto da questo prezioso tessuto, ricercato dal mercato europeo ed orientale. Lo scalo messinese costituiva un accessoriato magazzino, una porta commerciale, per le merci provenienti dal Levante che, da qui, erano distribuite nei porti d’Italia. Dal 1500, a Messina si potevano comprare panni di Firenze e di Londra, i fustagni di Pavia, il velluto nero di Catanzaro, la carmagliola subalpina, il bordo di Alessandria e le celeberrime stoffe di Damasco.

I nastri prodotti a Messina e noti in tutta Europa. Rinomata e ricca si presentava la fiera della seta di Messina «non inferiore a qualunque altra in Europa; non per la moltitudine delle ricche e varie merci condotte da luoghi remoti e lontani, ma solamente per la ricchissima vendita delle sete. Queste provengono da vicini luoghi, cioè dai villaggi e dalle Terre distrettuali» quali Castroreale, Santa Lucia del Mela e Rometta «e finalmente da gli altri luoghi della Val Demona e da pochi del Val di Noto oltre di quel che si estrae dal corpo della Città stessa. È questa fiera notabile» ed era effettuata ogni anno nella festa di San Giacomo Apostolo, il 25 luglio, lungo la strada marina «fabricandosi d’ambe le parti le botteghe e le loggie di legno assai ornate e belle, e ripiene di ricche merci e d’ogni cosa desiderabile trasportata da mercanti cittadini dalla vicina e popolata strada di Banchi». Durante questa fiera-mercato veniva prelevato dalla Chiesa di S. Maria della Scala, ove era custodito, uno stendardo di seta leggera (ermesino) di color rosso porpora che era portato da un ragazzo, di famiglia nobile, a cavallo in giro per le vie principali della città accompagnato in trionfo dai nobili e dal senato a cavallo: «oltre alla venuta dei vicini popoli, vedesi la quantità di Mercanti venuti alla compera delle sete, con le galee del Papa, del Gran Duca di Toscana e della Repubblica di Genova, questi spargono il danaro in sì fatta compera, oltre lo scambio delle pannine con le sete, e il travaso delle cassette piene di Reali per il traffico delle merci d’Egitto».

Vista prospettica del porto di Messina prima del terremoto del 5 febbraio 1783 (Vues de Sicile et de Malte) La Messina del 600 era un frutto, una costruzione collettiva della classe nobiliare e mercantile peloritana che in una Sicilia del secolo XVII, ancora profondamente agraria e legata alla rendita fondiaria e speculativa, se ne distaccava, prendeva le sue distanze e affermava le sue superiorità. L'aristocrazia mercantile messinese aveva una visione di sviluppo incentrata sull’enorme potenzialità di scalo obbligato tra oriente e occidente, offerta dal porto della falce e dalla propria ascendenza politica ed economica esercitata su gran parte del Val Demone e della Sicilia orientale. La città possedeva una marcia in più, la sua storia che, inventata o no attraverso l’affaire dei privilegi, le permetteva un vantaggio notevole di esenzioni e prerogative economiche, utili ad aumentare la possibilità di maggiori profitti per chi faceva affari nella città dello Stretto. Seta, Senato, carestie, alcuni degli elementi costanti che contribuirono a formare la classica scintilla che darà fuoco alle polveri della rivolta del luglio 1674. I mercanti della seta, di cui il Senato ne era espressione politica, portarono avanti con determinazione il progetto di allargamento del monopolio messinese dell’esportazione di tutta la produzione serica, non solo della Sicilia orientale, ma dell’isola intera. E, attorno a questa linea protezionistica, il Senato si arroccò utilizzando la difesa delle libertà e prerogative dei Privilegi, seguita da un notevole esborso di denaro sottoforma di donativi extra-parlamentari da versare a Madrid. Donativi volontari che facevano presa sull’ingordigia della monarchia spagnola. Tutto questo avveniva quando in Europa il monopolio privato, vedi il declino della Lega Anseatica, si andava sostituendo con quello degli Stati, quali l’Olanda e l’Inghilterra, in grado di sostenere il commercio con accordi internazionali supportati anche da una forza navale, necessaria per imporre e proteggere i propri affari commerciali. Politiche di sviluppo finanziariamente impegnative, e poteri speciali del massimo organo della magistratura municipale contribuirono ad infuocare Messina, peraltro pervasa pericolosamente da una grave situazione sociale ed economica di già per sé aggravata dalle difficoltà annonarie che incombevano da tempo su gran parte dei possedimenti mediterranei della Corona di Spagna. Tra il 1535 e il 1664, secondo una fonte dell’epoca, Messina avrebbe versato alla Corona di Spagna come donativi e presenti "volontari" una somma di 2.321.657 scudi pur essendone esentata per concessione regia. Ma la città dello Stretto sfruttava abilmente le esenzioni come un’arma politica per ottenere vantaggi immediati di varia natura che andavano da quelli giudiziari, fiscali e altri che venivano concessi di volta in volta su l’ossessiva richiesta messinese, sempre accompagnata da una congrua somma di denaro. La strana politica dei Donativi di Messina costituiva un fenomeno unico nel panorama della presenza spagnola in Sicilia poiché garantivano in realtà alla città di costruire, intorno al suo porto, una fitta rete di attrattori commerciali e fiscali che rendevano appetibili l’approdare per il sicuro e buon profitto che qui si poteva fare. Altresì la generosa prodigalità messinese nei confronti della Corona permetteva alle casse cittadine di attuare una forma di autofinanziamento poiché tra le grazie e le prerogative acquistate (concesse) alcune riguardavano esenzioni di tasse e tributi che venivano cancellati, mentre altri venivano riscossi da Messina che si sostituiva all’erario spagnolo. La costante richiesta di nuovi «privilegi» e la risoluta difesa delle prerogative godute innescò una latente politica di avversione verso il Senato messinese da parte del potere viceregio che si manifestò gradatamente in occasione di esecuzioni di dispacci e ordini dei vari Viceré. Già nel 1612, il Duca di Osuna, nominato Viceré del Regno di Sicilia, introdusse un nuovo balzello, gabella, di 25 grani su ogni libra di seta grezza esportata dal porto di Messina. La stessa gabella era incassata dalla città che l’aveva acquistata dalla Corona con un donativo, ex causa onerosa, nel quale erano compresi diversi altri privilegi, di ben mezzo milione di scudi nel 1591. La reazione del Senato messinese fu drastica: tale imposizione venne ritenuta contraria alle Leggi Speciali in vigore a Messina e contenuti nei Privilegi concessi dai sovrani, compresi quelli spagnoli. E quindi, tramite la cittadina Corte Stratigoziale, oppose il veto del «controprivilegio». Ciò significava che l’ordine del Viceré doveva essere considerato carta straccia sino alla pronuncia del Consiglio d’Italia al quale Messina si era rivolta per difendere la propria decisione. Alla reazione del Viceré seguirono subito proteste di piazza con numerosa folla in appoggio alla decisione del Senato cittadino. Ma il pronto intervento di 10000 soldati giunti a Messina riuscì ad evitare che si degenerasse. Solo nel 1615 la nuova tassa fu sospesa con un ulteriore esborso di un donativo di 180.000 scudi. Ma non mancarono arresti e condanne detentive. I fatti del 1612 sono emblematici per comprendere gli eventi successivi compresi quelli gravi del 74. I Giurati di Messina, massimo organo municipale, avevano una facoltà amministrativa particolare che altre magistrature siciliane non possedevano: potevano bloccare l’applicabilità di una disposizione emanata dagli organi della Corona se questa si dimostrava contraria ai numerosi vincoli speciali goduti dalla città dello Stretto e, contestualmente, per difendere le proprie ragioni potevano ricorrere al supremo Consiglio d’Italia con sede a Madrid che costituiva l’organismo consultivo della Corona, abilitato ad esprimere pareri su controversie sorte tra poteri dello Stato.

Una parte del porto di Messina prima del 1783 (Louis Francois Cassas) Così nel 1649 un estasiato osservatore scriveva di Messina: «Fiore dell’Europa, Monarchessa (regina) del Mondo, stabilissima Repubblica il cui governo aristocratico aveva diritto di sopraintendere ai regi ministri». Che i Messinesi, «fin dalla culla» coltivassero l’aspirazione di vivere nella loro città come dei cittadini retti da una repubblica alla stregua degli antichi Romani, era ben noto a tutti, sia in Sicilia che a Madrid. Per una classe dirigente locale che cercava di accentrare le maggiori istituzioni regie a Messina, la Spagna, viceversa, propendeva verso una politica di decentramento dei poteri statali da porre nei maggiori centri del vicereame. Sino alla rottura definitiva con la Spagna, Messina continuò imperterrita ad avanzare richieste di ogni tipo, ovviamente accompagnate da donativi. Basti citare quella di dividere la Sicilia in due Viceregni: uno con capitale Palermo e l’altro Messina. La richiesta fu accompagnata da una promessa di un allettante Donativo di due milioni di scudi da pagarsi in ventimila scudi annui per quasi cento anni. Questa richiesta, respinta, a malincuore, dalle autorità spagnole, avrebbe dovuto risolvere la secolare diatriba con Palermo della città «Caput Regni» che Messina rivendicava a sé per Privilegio antico. Per reperire le somme per far fronte ai graziosi donativi e al grandioso piano delle opere pubbliche di abbellimento del tessuto urbano, la classe dirigente peloritana era stata costretta a dar fondo a tutte le risorse finanziarie disponibili e ad impegnare anche quelle future, attingendo a prestiti onerosi con l’inevitabile aumento del debito pubblico della città. Si fece affidamento sulle preventivate maggiori entrate dei dazi comunali della dogana portuale, imposti sulle importazioni ed esportazioni delle merci. L’industria serica con tutto l’indotto che vi attirava, rappresentava la voce preminente in assoluto delle entrate peloritane. Nel parlamento del 8 dicembre del 1562 per rimpinguare le Casse del regno, vuote e quasi pignorate, il Viceré, in carica, impose una nuova tassa di un Tarì per onza sui drappi di seta, panno, peli, merci di altri tessuti e di un altro Tarì sopra la seta cruda, lavorata o importata, da pagarsi da tutti e qualsivoglia persona, così regnicole e forestieri privilegiate (Messinesi) e non privilegiate. Ovviamente la risposta di Messina fu scontata ed energica: oppose il controprivilegio. Il risultato fu che nel Parlamento successivo la neo-tassa fu abolita e sostituita con un’altra, questa volta sul frumento. Altri episodi simili di contrapposizione tra Senato e i vari Viceré si verificarono negli anni successivi coinvolgendo sempre più il popolo messinese che a sua volta si trovò spaccato in due fronti antagonisti: l’uno a favore del Senato e l’altro favorevole all’operato del Viceré. Nonostante questa frattura nel seno della città fosse pericolosa e generasse spesso in disordini violenti con veri e propri scontri di piazza, con incendi e morti, la politica viceregia tentò di strumentalizzare la protesta scaricando sul Senato messinese le responsabilità dei disordini. Le discordie interne tra nobili e popolo messinese erano conosciute nel 1546 quando Ferrante Gonzaga appena concluso il mandato di Vicerè di Sicilia, così annotava tra i consigli per il suo successore: «La città di Messina come sapete rimase nelle sue discordie, et differenze, et conoscendo quanto a quella città conferisce l’unione de nobili et populani le cui differenze sempre causano le rovine sino all’estremo del mio governo…perché io non giudicassi quella città dover fra pochi giorni cadere in perpetua infermità, non essendole dato qualche rimedio, che la purgasse…voglia commettere al nuovo Viceré quei espedienti proposti da me per acquetare dette differenze, che l’eseguisca e, et non parendoli buono trovarne col suo sapientissimo giudizio alcun altro, purché sia celere, et pronto rimedio, senza il quale ho detto che quella città morta et a sé stessa, et a sua Maestà».

5. Messina contro il Viceré E su queste divisioni interne s’abbatté con spregiudicatezza l’operato del nuovo Stratigoto, Luis Del Hoyo, nominato nel gennaio del 1671 alla più alta magistratura regia di Messina. Subentrò al milanese Pietro Isimbaldi, morto, in circostanze non del tutto chiarite, in uno strano incidente nel palazzo reale mentre si era affacciato ad un balcone che cedé sotto il peso dello sventurato governatore trascinandolo in un rovinoso volo di alcuni metri. Appena insediatosi, il Del Hoyo si fece promotore di una politica ambigua approfittando delle difficoltà di rifornimenti alimentari alla città causati dalla penuria di cibo prodotta dall’ennesima e terribile carestia degli anni 1671-72. L’attività di Del Hoyo si svolse nell’ombra con sobillatori prezzolati per spargere odio popolare nelle piazze contro il Senato messinese: proprio contro quell’organismo cittadino che difendeva a spada tratta le numerose e onerose prerogative godute da Messina e sui quali il governo spagnolo aveva deciso di porre un freno o addirittura abolirle. Tutto ciò doveva essere portato a termine nel modo più indolore possibile, senza rischiare di perdere il controllo e, possibilmente, la fedeltà di una così importante città quale fosse Messina, non a torto ritenuta la «chiave della Sicilia». E sfruttare indirettamente la grossa difficoltà in cui si trovava il Senato per approvvigionare di frumento i magazzini della città, sembrò allo spregiudicato Stratigoto un mezzo perfetto per raggiungere il suo scopo politico. Il 30 marzo del 1672 i commercianti, in protesta per la carenza di pane e per la mancanza di generi di prima necessità, chiusero i loro negozi e all’ordine del senato di riaprirli scoppiò il tumulto. Secondo voci incontrollate e sparse ad arte, i Senatori erano accusati di speculare sulla penuria di frumento. Una folla inferocita, ingrossata da gente dei Villaggi, si radunò per le strade della città e diede l’assalto alle carceri dell’Albergaria, dove liberò i carcerati. Furono prese di mira le abitazioni dei Senatori: dopo averle saccheggiate vi appiccarono il fuoco. Il palazzo del Senato fu saccheggiato e persino l’Arcivescovo fu costretto a seguire la folla in tumulto. Le sommosse continuarono il giorno successivo e solo grazie all’intervento del Governatore al grido di «Viva Dio e Maria e Re di Spagna» si spensero i focolai della protesta. Alcuni giorni dopo, Del Hoyo informò con una missiva riservata il Viceré, don Claudio Lomoral, principe di Ligny, dando la colpa dei disordini accaduti alla mancanza di grano e al senato messinese incapace di provvedere all’annona: l’inettitudine dei giurati avrebbe spinto il popolo alla sommossa. A sua volta, il Del Hoyo fu accusato dai Giurati di non essere intervenuto tempestivamente per impedire i disordini, anzi una fonte dell’epoca registrò il sospetto che l’alto funzionario di corte sapesse dello scoppio dei disordini e che avrebbe ritardato deliberatamente il suo intervento con il precipuo fine di mettere in cattiva luce il senato presso il popolo.

Nobile vestito alla moda fiamminga Fatto sta che i rapporti tra le due massime magistrature municipali di Messina si deteriorarono sino a giungere alla completa contrapposizione. Il 13 aprile 1672 il Senato, riunito in Consiglio presso il palazzo senatorio, dichiarò il governatore don Luis Del Hoyo nemico (esoso) della città accusandolo apertamente. Alla notizia, i partigiani dello Stratigoto, capeggiati dalla famiglia messinese dei Cirino, presero le armi, moschetti e archibugi, e guidati dallo stesso Del Hoyo assaltarono una dopo l’altra le abitazioni dei sostenitori dei Giurati che furono dichiarati «ribelli» e fu emesso un bando con il quale si offriva 400 once a chi riuscisse a catturarli vivi o morti. Quelli successivi furono giorni difficili sia per il governatore che per i Giurati. Ormai i messinesi si erano divisi su due fronti opposti ma fluttuanti per i continui passaggi dall’uno all’altro partito. Merli furono definiti chi parteggiava per lo Straticò e Malvizzi chi sosteneva la linea del Senato. Il tutto continuò sino ai primi di maggio quando, proveniente da Palermo, sbarcò nel porto peloritano il Vicerè, Principe di Ligny con un ben nutrito numero di soldati e con alcune navi cariche di grano. «Mercoledì 27 aprile 1672, si partì il viceré da Palermo con tre Galee di Sicilia. Calò da palazzo ad ore 15 in carrozza, vestito alla sua usanza di fiammingo, col bastonetto in mano. Alla prua della carrozza vi era il marchese di Geraci ed il principe di Baucina, pretore della città di Palermo. Si portò due vascelli carichi di frumento, stante la gran penuria ch’era in Messina, ed in detti vascelli alcuni soldati spagnoli, ed altre compagnie di Spagnoli nelle Galee, al numero di seicento, per sua guardia e difesa in caso di qualche sollevazione del popolo messinese» Lo spiegamento dei militari nelle piazze e nelle strade, e la presenza nel porto di una squadra di galee della flotta da guerra spagnola al comando del Marchese di Bayona, Francisco Bazàn de Bonavides, frenarono le proteste mentre il grano saziò gli animi bollenti. Fu organizzata una vasta operazione di rifornimento alimentare anche con ricorso a mercati esterni all’isola. Quando il 4 gennaio 1674, il Viceré lasciò Messina, si sentiva soddisfatto per aver riportato l’ordine nella città e, soprattutto, di aver ridimensionato di molto l’autorità del Senato e dei suoi sostenitori marvizzi con arresti, carcerazioni e condanne a morte tra le file di questi ultimi. Di convesso, il Ligny non punì i veri fautori materiali della sommossa, i Merli alleati dello Stratigoto e quindi degli interessi della Corona. E questo atteggiamento fazioso del Viceré pesò molto sulla determinazione e sull’odio montante della fazione senatoriale. Da quel momento cessava la facoltà dei Giurati di opporre il veto sulle disposizioni emanate dalla cancelleria viceregia. Cambiava anche la composizione degli eletti allo scranno senatoriale: da quattro canditati nobili si passava a tre e aumentava di un candidato quello dei cittadini che da due arrivò a tre.

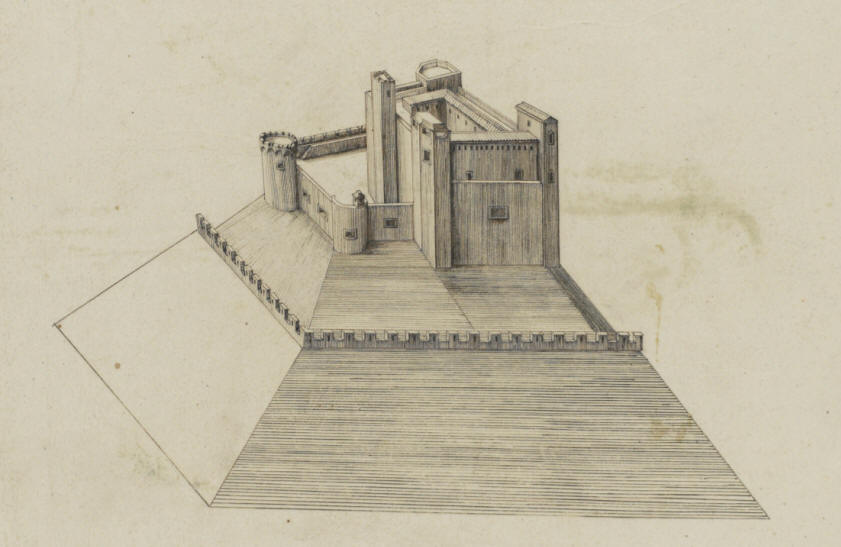

Messina: Forte SS. Salvatore (1640) Anche il contingente di soldati e la squadra navale di galee lasciarono Messina considerato che le fortezze cittadine, Santissimo Salvatore, Gonzaga, Matagrifone e Castellaccio erano state rinforzate in uomini e materiali. Al nuovo governatore, il napoletano don Diego de Soria, Marchese di Crespano veniva affidata una Messina tutt’altro che calma: il fuoco covava sotto le ceneri della repressione del marzo-aprile di due anni prima. I primi ad accorgersene furono proprio i leader del partito filo-governatore. In una corrispondenza del 11 maggio 1674, Mario Cirino, uno dei capi dei Merli, pensa di trasferirsi con tutta la famiglia in provincia poiché «molto felice di lasciare questo brutto posto». Lo stesso marchese di Crespano ordinava al comandante del Forte Matagrifone di tenere i soldati «tutti pronti con le armi e munizioni necessarie» e di inviargli presto al Palazzo reale, sede dello Stratigotò, quanti più soldati potesse senza pregiudicare la sicurezza del Forte, per qualsiasi urgenza che si poteva creare. Stando alle fonti, per le strade di Messina si respirava un’aria pesante. Tutto lasciava prevedere che da un momento all’altro le due fazioni cittadine fossero sul punto di venire alle mani: sarebbe bastato un non nulla.

Messina: Castello Matagrifoni (1640) E questo non nulla si verificò nel giorno più importante per Messina: la festa della madonna della Lettera del 2 giugno 1674. L’ennesimo incidente tra Stratigoto e Senato sorse a causa dell’arresto di un sarto ritenuto colpevole di aver esposto nella sua sartoria un cartellone offensivo nei riguardi del re e del suo governatore nonché di aver messo a rischio l’ordine pubblico. Essendo l’arrestato del partito dei marvizzi, il caso assunse da subito carattere politico con continue proteste ed assembramenti di gente che inveiva contro il marchese di Crespano. Lo stesso governatore era conscio della pericolosa situazione in cui si trovava la città intera. Infatti, in quei giorni egli girava per la città, oltre che con la sua scorta personale anche seguito a distanza da numerosa gentaglia armata ed assoldata nelle «vicine Forie» ed appartenente alla fazione dei Merli.

La Madonna del Litterio di Messina (stampa XVII sec.) Si arrivò così al sabato 7 luglio e alla presenza nel pomeriggio di alcuni Senatori nel palazzo reale pieno di gente armata appartenente alla fazione avversaria oltre allo schieramento in assetto di guerra di duecento soldati regolari. Stando ad alcune fonti i senatori erano stati convocati dal governatore per convincerli a calmare gli animi ma il contegno assunto da costoro irritò lo Stratigoto che li minacciò «di farli appiccare vergognosamente per la gola (impiccare) se non cambiavano condotta». Altri riportano che il Senato si recò nel palazzo regio per esporre le proprie lamentele sulla presenza in città di molta gente armata, venuta da fuori, e che intendeva rubare nelle abitazioni dei messinesi; chiesero anche la scarcerazione del sarto messinese. Al netto rifiuto di liberare il povero sarto, i Giurati lasciarono il Palazzo reale. Quello stesso pomeriggio la grande campana del Duomo estese i suoi rintocchi per la città del Peloro annunciando una riunione aperta, presso il palazzo senatoriale. I Senatori accusarono lo Stratigoto e il Viceré di volere la rovina di Messina, di voler togliere i diritti e le prerogative che i messinesi godevano dai tempi antichi: chi sosteneva il governatore, cioè gli appartenenti al partito dei merli, era un traditore, un giuda, un nemico della patria.

Palazzo Reale in una stampa del 1786 (Voyage Pittoresque de Naples et de Sicilie) Si stilò un elenco dei principali traditori, nemici di Messina: primo fra tutti, l’attuale governatore, don Diego de Soria, Marchese di Crespano e il suo odiato predecessore, don Luigi dell’Hoyo; a seguire, don Giovanni Stagno con tutti i familiari della casata, don Pampilio Anzalone, don Giovanni Schiavone, don Francesco Cirino e tutta la sua famiglia, don Fortunato Caraffa, nipote dell’Arcivescovo, don Giovanni Agliata, don Diego Brunaccini e don Claudio Dainotto, «tutte famiglie nobilissime, stimati adherenti al partito regio». Terminato il Consiglio, i Senatori a cavallo con un quadro del giovane Re Carlo II e seguiti da una folla di messinesi armati attraversarono le vie della città e, man mano che si avvicinavano al palazzo reale, il corteo si ingrossava di nuova gente pronta a menare le mani. Nei pressi della Chiesa di S. Crispino, attigua il palazzo reale trovarono lo Stratigoto «sleal Ministro» con spada in pugno al comando di duecento soldati spagnoli, in pieno assetto di battaglia.

Illustrazione di episodi della rivolta di Messina (De Beroerte en Afval van Messina, Amsterdam 1676)

Il marchese di Crespano ordinò ai suoi «di marciare in buona ordinanza di guerra portando nel mezzo un pezzo d’artiglieria della Scuola Reale dei bombardieri, che a suon di tamburo e con bandiere spiegate si avanzavano con ardire e si portarono innanzi con arroganza». «Cominciò una fiera battaglia di moschetti e scopettate da una parte e dall’altra» sino a quando nella zona delle quattro Cantonere, volgarmente dette le quattro Fontane, tra le file dei Messinesi comparvero due pezzi d’artiglieria prelevati dai vicini Bastioni mentre da tutte le vie arrivavano ormai numerosa gente ostile al governatore, che vedendosi accerchiato, ordinò la ritirata dentro il Palazzo reale inseguito e «sparandoli molti archibugiati» addosso. Fu catturato il cannone spagnolo abbandonato nella fuga. I Merli e gli spagnoli assieme al Governatore si trovarono così assediati dentro il palazzo reale.

Illustrazione di episodi di violenza durante la rivolta di Messina (De Beroerte en Afval van Messina, Amsterdam 1676) Nel frattempo, anche le fortezze inalberando lo Stendardo Reale iniziarono a tirare con l’artiglieria colpi di avvertimento contro la città. Il primo a far tuonare le bocche da fuoco fu il Santissimo Salvatore. La situazione era ormai sfuggita di mano a tutti. Nel primo scontro vi furono i primi caduti: sette tra i messinesi e cinque tra i soldati spagnoli. E qui la cronaca di quei giorni registra i nomi dei caduti, considerati degli eroi, tra questi i fratelli Natale e Giuseppe Maggisi: il primo, negoziante di seta, «mostrò fra i primi pugnando ferreo petto…per sempre encomiarlo ai posteri…tra quelli che nulla stimarono il morire per far vincere la propria Patria», ferito da una fucilata cadde a terra; Giuseppe accorse e chiamò un suo compagno affinché portasse soccorso al fratello ferito mentre egli si lanciò in avanti contro gli odiati traditori dimostrando di «preferire l’amore della propria città a quello di curare il proprio sangue». Così si continuò sino al 16 luglio, quando il Viceré ad interim, Francisco Bazàn de Bonavides, marchese di Bayona, giunto da Palermo via mare e, facendosi annunciare con la promessa di un’amnistia per tutti i coinvolti nei disordini, tentò di entrare nel porto sebbene gli fosse stato recapitato il diniego del Senato che aveva respinto in blocco le proposte vicereali. Fu accolto dalle cannonate dei bastioni della città. Dopo ulteriori tentativi, il Bayona ritornò a Milazzo. Questo chiaro atto ostile nei confronti del vicario del re di Spagna, rappresentò l’atto finale di rottura anche se ancor a Messina c’era chi confidasse in un intervento della Regina madre, Marianna d’Austria, reggente del Trono di Spagna per la minor età di Carlo secondo, che avrebbe punito i ministri corrotti, nemici di Messina. Ma la sovrana aveva preso le sue decisioni molto prima, ordinando ai comandanti delle fortezze o castelli messinesi di mettersi sotto il comando dello Stratigoto, marchese di Crespano. «E così il tumulto di Messina si fece manifesta ribellione contro il Viceré, che rappresenta la persona del Re, continuando a sparare contro lo Straticò (assediato)».

Illustrazione di episodi di violenza durante la rivolta di Messina (De Beroerte en Afval van Messina, Amsterdam 1676) Il 29 luglio si videro i risultati della cieca vendetta dei marvizzi contro i partigiani filospagnoli rimasti in città. Iniziò la caccia agli esponenti e fiancheggiatori della fazione dei Merli: linciaggi ovunque, decapitazioni ed impiccagioni senza processo, anche esecuzioni di massa. La città era in preda al terrore. Si contarono ventisette corpi di impiccati per un piede, e il giorno 30 altri ventidue penzolarono dalle forche, fra cui anche la moglie di Antonino Melluso, un’attivista dei Merli negli incendi di due anni prima. Alla decapitazione fu condotto Bernardo Papardo, genero di don Tommaso Cirino. Triste sorte toccò a Mario Saetta, Commissario del Consolato del Mare, uno dei più importanti capi dei Merli: «[…] saputo che era nascosto in una parte remota della sua casa, andarono un buon numero di gente per prenderlo, e lo trovarono dietro certe botte, ne egli poté far alcuna resistenza, e perché molto odiato, ed in concetto di uno de principali Merli, li diedero tante ferite, e li fecero tanti strapazzi, che condottolo poi nel Baluardo di Porta Reale, sentendosi mancare la vita, domandò la confessione, e dopo essersi confessato, scrisse con gran fatica un biglietto alla sua casa, ed immediatamente fu strangolato e tagliatoli la testa, ed il giorno seguente fu fatta vedere per la Città sopra un asta, ed il corpo trascinato sopra una tavola. Fu anche preso il padre, uomo grande di età, con i figli del morto di tenera età, e messi carcerati in compagnia di molti altri che già si trovavano e da poi furono trasportati tutti insieme al numero di sessanta in una orrida fossa dell’Andria, uno dei Baluardi della Città, quasi alla nuda e molto maltrattati con bastonate, colpi di archibugi, ed altri strapazzi, ne lassavano di quando in quando portarcene altri che ci incappavano, molte de’ quali, prima di arrivarci restavano morti per le strade dalle tante bastonate e ferite, che ricevevano, che era cosa lagrimevole a vedere, ed apportava grandissimo spavento, ed orrore, la vista di quella gente […]». Sotto la guida del Senato, si organizzò l’offensiva contro il Palazzo Reale e le fortezze ancora in mano agli spagnoli. Tra i più attivi si fecero avanti i Cavalieri della Stella Aurata, esperti a «maneggiar ogni sorte d'armi», con i loro cinquecento armati della milizia.

Cavalieri della Stella (Rievocazione Storica) Iniziarono a defluire verso la città, gli uomini dei Villaggi, facenti parte della Milizia territoriale. Erano costoro per lo più abili ed esperti tiratori, abituati a cacciare nelle foreste peloritane, dove imparavano egregiamente a maneggiare i loro archibugi e scopette. Si rinforzarono di uomini e munizioni i bastioni della cinta muraria e si circondarono i forti Gonzaga, Castellazzo e Matagrifoni, mentre il Santissimo Salvatore era guardato a vista stante il suo isolamento dal mare e, da parte di terra si trovava sbarrato il passo dai bastioni messinesi di S. Giorgio e Blasco che lo dividevano dal vicino Palazzo reale assediato dal 7 luglio.

Messina - Forte Castellaccio o Reale (1640) Il primo di agosto fu fatta brillare una mina, posizionata in una galleria scavata fin sotto le mura del Palazzo Reale. Venne giù una parte del muro perimetrale uccidendo quaranta persone tra spagnoli e Merli. Il giorno successivo il marchese di Crespano avendo intuito l’impossibilità di continuare oltre la resistenza, alzò bandiera bianca. Iniziarono le trattative di sgombero. Alla fine il Senato, pur di liberarsi in fretta di quella presenza ostile dentro le mura di città, accettò le richieste del governatore e decise di far uscire tutti dal palazzo permettendo loro di raggiungere indenni, con tutte le armi e stendardi, il vicino Forte Santissimo Salvatore. Il 6 agosto si arrende Forte Castellaccio tenacemente messo sotto assedio dalle milizie messinesi al comando di don Iacopo Averna, Cavaliere della Stella.

6. Battaglia di Lombardello: l’illusione della vittoria, l’utilità della sconfitta. Mentre a Messina si predisponevano le difese e si implementavano le attività d’assedio alle fortezze che ancora rimanevano in mano degli spagnoli, il Viceré Bayona chiedeva con sollecitudine a tutti i domini spagnoli d’Italia, di mandare uomini e materiali nella munitissima piazzaforte di Milazzo, eletta a quartier generale delle operazioni di guerra. La richiesta era stata preceduta da un ordine perentorio della Regina. Pezzi d’artiglieria, munizioni e frumento «per biscotto dell’infanteria» e farina e altri generi alimentari arrivarono da Palermo, Cefalù e da Napoli, mentre da Malta approdarono diverse navi con numerosi cavalieri di quell’ordine, inviati dal Gran Maestro ch’era spagnolo. Uomini, armati dai signori feudali del Regno, sbarcarono a Milazzo, pronti ad essere utilizzati contro Messina. Arrivarono compagnie di fanti spagnoli da Trapani e Marsala. Dodici artiglieri da Palermo. Cento uomini dai feudi siciliani del Contestabile Colonna, altrettanti del Principe di Castelvetrano e Duca di Terranova, dal Principe della Cattolica. Duemila uomini giunsero dal governatore di Milano, l’ex viceré, Principe di Ligny. Furono sbarcati nuovi pezzi d’artiglieria per il Castello di Milazzo considerato che molti di quelli presenti erano inservibili. Per via terra, ogni giorno arrivavano da Palermo uomini armati con «scopette lunghe».

Castello di Milazzo con mura e opere avanzate spagnole. Che si trattasse di una guerra vera e propria, ormai era chiaro a tutti e, come tale, andava condotta. Così da Milazzo, per ordine dello stesso Viceré, fu fatto giungere al comandante del castello regio di Matagrifone l’ordine di sparare contro la città. Il comandante fece puntare i cannoni sul Palazzo del Senato, ma essendo coperto dalla cupola della Chiesa dei «padri Gesuiti la gettò a terra a cannonate, e poi tirò al detto palazzo delli giurati, facendoli danno tale che non vi potevano abitare». Sul consiglio dell’«ingegniero fiammingo Grunimbergh o Nurimbergh, cavaliere gerosolomitano», il Forte del Santissimo Salvatore iniziò il tiro dei propri cannoni contro la bellissima palazzata per diroccarla il più possibile affinché i ribelli non «vi facessero terrapieni per tirar contro il Castello».

Messina (Camaro) - Forte Gonzaga con ponte ferroviario (inizi 900) Secondo i piani elaborati dagli Ufficiale dello Stato maggiore del Viceré, occorreva circondare Messina affinché il seme della rivolta non contaminasse altri luoghi. Sul versante ionico si cercò di investire con azioni tempestive ed energiche i numerosi centri abitati, quali Alì e Scaletta, e una volta conquistati, fortificarsi per chiudere la via d’accesso meridionale. Sul versante tirrenico, invece si elaborò un piano più articolato avente come scopo quello di soccorrere, dalla parte di terra, le fortezze assediate di Gonzaga e di Matagrifone, impossessarsi dei Mulini lungo l’argine del fiume Larderia, e condurre l’assedio diretto alle mura della città. Ma la condizione delle truppe disponibili a Milazzo non era del tutto rosea. Fino a quel momento, nel porto e nei dintorni di Milazzo, il Viceré poteva contare solo su 1000 soldati regolari, composti da veterani spagnoli e napoletani. Della Milizia territoriale erano presenti, sino al 11 agosto, 1300 siciliani, senza ufficiali ne sergenti, senza cibo e con pochissime munizioni. Nulla faceva sperare che i continui e massicci arrivi di uomini della Milizia, che ad ogni ora giungevano sia via terra che via mare, si trovassero in condizioni migliori. Due giorni dopo, il 13 agosto 1674, raccolti alla bene meglio 2400 uomini, fra cui 80 uomini della Compagnia dei Borgognoni, rifocillati e riforniti di armamento e munizioni, don Marco Antonio Gennaro, promosso al grado di Maestro di Campo Generale, lasciò Milazzo in direzione di Rometta. Seguendo la strada della marina giunse a Spadafora, da dove si dipartiva la strada mulattiera che, attraversando San Martino, Quareddi e Torretta, conduceva alla città fortificata di Rometta.

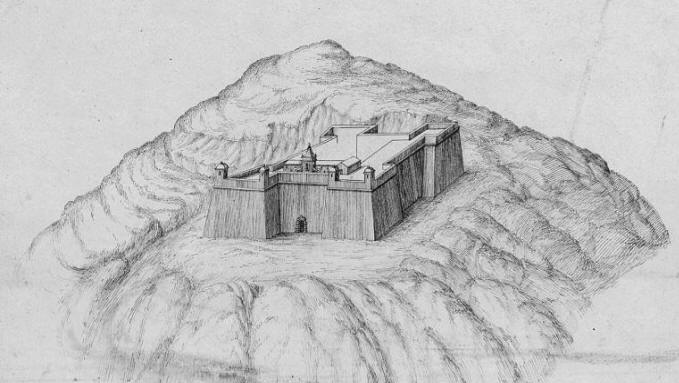

Rometta (ME) Questa era una città murata, fornita di un apparato di difesa di prim’ordine. Posizionata in cima ad una collina dalle pareti scoscese, la roccaforte possedeva un’abbondanza d’acqua, tale da sopportare lunghissimi assedi, che si procurava sia tramite numerosi pozzi scavati a pochi metri di profondità dal suolo urbano, e sia attraverso le normali tecniche della raccolta piovana nelle numerose cisterne, alcune delle quali ancora oggi visibili. La piccola città, ma dalle grandi ambizioni, era retta da un patriziato locale, sui quali svettavano gli Orioles, i Bosurgi e i Violato, teso ad amministrare i vasti latifondi e a trarre profitti dall’opulento mercato della seta che a Rometta occupava il secondo posto dopo l’agricoltura. Aveva da poco ottenuto, a suon di donativi, il titolo di Città e quello, onorifico, di «Nobili» per i propri Giurati. All’inizio del secolo, dietro l’esborso di un’altra ingente somma, acquisì i diritti sul territorio della Baronia di Rapano che le apriva l’accesso al mare, alla costa tirrenica. Il suo stretto legame, politico ed economico con Messina, rendeva impellente da parte degli spagnoli, aumentare la presenza delle proprie truppe nella piccola ma pericolosa roccaforte a scanso di possibili desideri filo-rivoltosi dei romettesi.

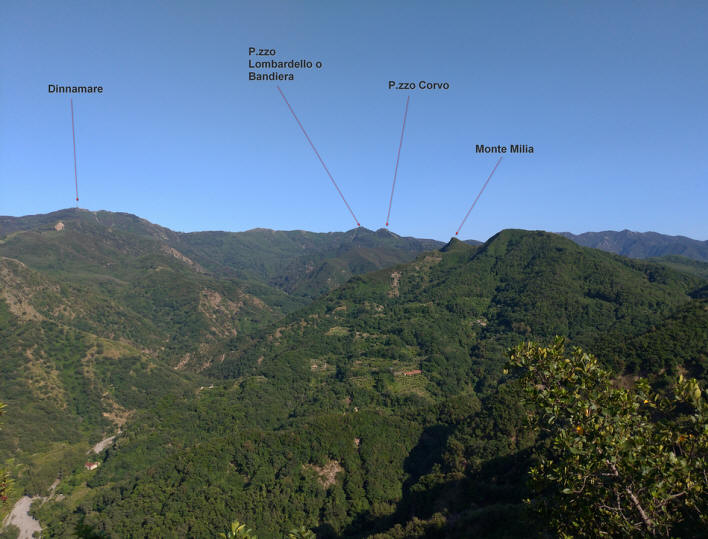

Rometta - Il tratto della dorsale tirrenica dei Monti Peloritani interessato alle operazioni degli scontri di Lombardello La missione affidata al Generale Gennaro era quella di occupare il passo di Lombardello posto in cima alla dorsale dei Monti Peloritani, lasciare sul posto delle truppe per assicurare la ritirata e da lì portare soccorso al Castello Gonzaga. Le informazioni possedute dal quartier generale milazzese, parlavano di gruppi di ribelli che controllavano i passi della dorsale montuosa che separa Messina dalla fertile Piana di Milazzo. Cosicché, il Generale Gennaro, giunto a Rometta pose il campo nella contrada San Cono (contrade Pioppi e Bagni), proprio ai piedi della collina su cui sorge Rometta (540 metri s.l.m.) e da dove partiva la ripida mulattiera Safì - Urgali - Imbardello (Lombardello) con sbocco in cima, a Portella Armacìa (1040 metri) per un percorso complessivo di oltre nove chilometri. Qui, mentre si trasferiva dentro le mura con un contingente di 200 soldati, aggiornò le notizie in suo possesso interrogando i locali. «Occupava il nemico – scrisse il generale nel suo rapporto alcuni giorni dopo - molte cime delle montagne che ha reso necessario presidiare i passaggi e rafforzare per garantire, in sicurezza, il ripiegamento al termine della missione, essendo 6 miglia di strada molto amara fino alla montagna».

Rometta (San Cono) Le notizie raccolte in loco costrinsero il Maestro di Campo ad inviare un dispaccio, tramite un cavaliere, al Viceré, chiedendogli con urgenza altri uomini, circa 2000, e munizioni. Nel contempo chiese al quartier generale di fargli giungere speditamente ogni sorta di generi alimentari, stante l’impossibilità di Rometta e dei suoi Casali a provvedere di cibo la truppa presente sul suo territorio a causa delle cicliche carestie (quasi una ogni tre anni). Richiesta che fu prontamente assolta con l’invio di 1800 uomini e una carovana di muli carichi di vettovaglie al campo spagnolo di San Cono. Subito, Gennaro dislocò 500 soldati, formati da spagnoli e napoletani, al comando di don Vincenzo del Bosco, Principe di Belvedere sulle alture di Pizzo Milia, Coste dell’Arco e Serro dell’Urna. Un altro gruppo di 300 uomini, al comando di don Francisco Allegranza, napoletano e aiutante dello stesso Gennaro, avanzò fino a raggiungere il poggio occupato dalle fabbriche dell’Abbazia di San Leone, sulle colline, a diverse miglia da Rometta. Un’altra schiera di 100 uomini al comando del colonello Carlos di Grunerburg fu posta a difesa del Campo base di San Cono, con molta probabilità sulla cima del Puntale di Gazzara in modo tale da controllare il tratto di strada di contrada «Strittu», accesso al sito dell’accampamento spagnolo.

Località Imbardello (Lombardello). scala 1:10000

Le prime perlustrazioni, effettuate con guide romettesi, per rendersi conto dei luoghi, avevano messo in evidenza le estreme e diverse difficoltà della via dei Colli, soprattutto nella parte iniziale, dove una fitta vegetazione di cespugli di macchia mediterranea restringevano, in diversi punti, la larghezza del sentiero in maniera da permettere il passaggio di un solo uomo per volta. Vista l’urgenza, nella mattinata del 16 agosto si decise di inviare una squadra di soldati, cento uomini, a dare fuoco alla macchia lungo il sentiero. La mossa si dimostrò errata in quanto i messinesi di sentinella dei passi, accortesi del fumo degli incendi, si avvicinarono al limite del bosco e, dall’alto della loro posizione e protetti dall’ombra degli alberi, fecero fuoco con le loro armi. Molti soldati caddero sul terreno uccisi dal tiro preciso dei ribelli, abili cacciatori che conoscevano quei luoghi come le loro tasche avendovi cacciato. Dopo una debole quanto inutile reazione, privi di riparo e allo scoperto gli spagnoli superstiti riguadagnarono precipitosamente la via del ritorno sino all’Abbazia di San Leo, abbandonando feriti e materiale. I messinesi, rimasti padroni del campo, tagliarono alcune teste, tra queste quella di un borgognone, che furono portate in giro per Messina. Ma dagli avamposti del Principe Belvedere, si riuscì a valutare la consistenza dei ribelli del primo scontro. Non erano molti, ma adesso che avevano scoperto la presenza di soldati spagnoli, era molto probabile che venissero rinforzati in poco tempo compromettendo la riuscita della missione. Fu così che il giorno dopo, il 17 agosto 1674, il Maestro di Campo ordina al generale Allegranza, di stanza presso l’Abbazia di San Leo, di muovere con il suo contingente in direzione di Monte Lombardello cercando una via, alternativa alla vecchia strada mulattiera, che gli avrebbe permesso di raggiungere la dorsale alla sinistra della postazione ribelle in modo di intervenire in appoggio alle forze impegnate nell’attacco frontale che toccò al grosso delle truppe, al comando del Principe di Belvedere, ingrossato con tutti gli uomini disponibili nel campo di San Cono, dove giungevano a scaglioni i rinforzi da Milazzo. Dopo aver lasciato alcune formazioni a presidio delle basi di partenza, le truppe spagnole imboccarono il sentiero della mulattiera Urgali-Imbardello (Lombardello o Maddennu).

Tratto della mulattiera Safì-Urgali-Imbardello con gradoni scavati nella roccia Il percosso esplorato in occasione di questo mio saggio, assieme alla guida preziosa del Sig. Saija Benedetto, è quello utilizzato, ancora oggi in gran parte, una volta all’anno tra il 3 e il 4 agosto, dai pellegrini in cammino verso il santuario posto sul monte Dinnamare a 1130 metri s.l.m., oltre ad essere frequentato dagli amanti dell’escursionismo della montagna. Il tracciato originario rimasto, quasi due chilometri, e sul quale marciarono le schiere spagnole nella parte finale, è quello che oggi ha inizio dal rifugio di Portella Vento nei pressi di Punta Saitta e si inerpica su un tracciato sinuoso ed aspro, immerso nell’ombra del folto bosco tra alberi autoctoni e altri importati dal massiccio programma di riforestazione degli anni cinquanta del secolo scorso. Il percorso è tutto in salita e, in alcuni tratti, sono visibili gradoni scolpiti nella viva roccia e nella parte finale alcune fosse circolari, le cosiddette «niviere», scavate per raccogliere e conservare la neve come ghiaccio per i mesi estivi. Oggi si percorre la via alpestre tra il verde della rigogliosa vegetazione, tra rivoli di ruscelli di acqua freschissima e limpida delle sorgenti d’altura e tra scorci di panorama che allietano lo spirito, ma quella mattina del 17 luglio del 1674, questi luoghi si trasformarono in sanguinosi campi di battaglia.

Lasciata Portella Vento, il Principe Belvedere, iniziò l’ascesa dei monti peloritani con in testa le guide romettesi e alcuni soldati del Genio che cercavano alla bene meglio di sgombrare sterpaglie ed ostacoli vari rendendo il percorso più agevole possibile alla marcia della fanteria e della cavalleria. Seguendo l’angusto tracciato della strada mulattiera e dopo aver percorso alcune miglia, in vista delle cime dei monti, il comandante, vedendo che le truppe erano stanche dalla loro impegnativa marcia su ripidi e stretti sentieri di montagna, le fece riposare. Da qui si potevano vedere le posizioni controllate dai ribelli. Costoro dominavano le cime dei peloritani dove presidiavano in forze i passi delle strade mulattiere di Croce Cumia e di Lombardello. Quest’ultimo era difeso da alcune centinaia di Messinesi al comando di don Tommaso Crisafi, cavaliere della Stella, il quale all’arrivo delle truppe regie a Rometta aveva chiesto al Senato rinforzi. I rinforzi arrivarono poche ore prima dello scontro decisivo al comando dei fratelli minori del Crisafi, don Antonio e don Carlo, impazienti di entrare in battaglia. Tommaso, ch’era il primogenito della casata, dimostrò di essere un abile comandante nel saper condurre le operazioni di guerra utilizzando al meglio le forze disponibili: attuò efficaci azioni di guerriglia sfruttando il terreno e le qualità dei propri uomini. Per ben due volte il Crisafi attaccò la colonna del Principe Belvedere con attacchi mirati causando perdite e rallentamenti. Uno di questi scontri, sicuramente avvenne in un tratto talmente ripido e largo, tutt’ora visibile, in contrada «seggia putruna»: il luogo presenta caratteristiche adatte ad un agguato descritto dalle fonti.

Messina - Villaggio Pezzolo

Gli uomini che difendevano i passi erano abitanti, in massima parte, dei Villaggi vicini ai Monti peloritani, quali Pezzolo, Briga, Tepoldo e tutti esperti cacciatori che passavano le loro giornate sulle montagne e nella foresta a caccia di selvaggina per sfamare la famiglia o per vendere nei mercati della città o alle cucine degli aristocratici:

«[…] essendo delli propri luoghi conoscono tutti quei passi difficoltosi e conseguentemente sanno molto bene dove devono nascondersi per impedire l’avanzamento al nemico, e sono così veloci di gambe, che in un momento corrono per quelli dirupi, dove più li chiama il bisogno, tanto per attraversare il cammino al nemico, quanto per fuggire all’occasione. E stanno gettati in terra nascosti o dietro ad alberi o dietro a monticelli, ovvero fra quelli erbaggi che da nessuno possono essere scoperti, e non molto vicini, e se il nemico s’inoltra per passare avanti lo salutano con scopettate da tuti i lati, che sembra a quello essere in mezzo ad un grosso esercito […]».

Questi «villani o terrazzani» si dimostrarono determinanti negli scontri con i regolari soldati del Re di Spagna non solo in questa ma in altre situazioni difficili che, alla fine del conflitto, i Casali di Briga e Pezzolo verranno messi in vendita per infeudarli e togliere quei pericolosi abitanti dalle dipendenze di Messina. Solo nel 1727 ritornarono al regio demanio.

Tratto scavato nella roccia della Urgali-Lombardello Nonostante gli agguati, gli spagnoli avanzarono credendo di aver costretto la milizia messinese a ritirarsi timorosi alla fine del numero superiore degli attaccanti oltre che dalla reazione dei fucilieri spagnoli. In realtà, sulla possibilità che i Messinesi potessero fuggire, abbandonando le posizioni, poiché intimoriti alla vista di un numero superiore di soldati regolari, era uno scenario prospettato sin dall’inizio dai comandi spagnoli, forse più per celare l’iniziale impreparazione che per un serio calcolo strategico. Certo non immaginavano la fredda determinazione dei messinesi e del loro comandante, decisi a contendere fino all’ultimo il passo al nemico. Ormai gli spagnoli erano lanciati sullo stretto sentiero, pochi metri separava le prime file dalla vetta. Un cavaliere montò sul proprio destriero e si lanciò, da solo sull’ultimo tratto, deciso a piantarvi il vessillo del Re di Spagna mentre dietro di lui il sentiero, scavato nella roccia, si assottigliava a tal punto che lasciava proseguire un uomo per volta essendo da un lato delimitato dalla ripida parete rocciosa di Pizzo Corvo e dall’altro era limitato dalla scarpata della sorgente del torrente San Pietro. Ad un tratto, dall’alto delle cime di Lombardello e Corvo e da Portella Armacìa, partì una scarica di fucileria che si abbatté sui fanti e sull’indomito cavaliere uccidendoli.

Sbarramento del passo Lombardello da parte della milizia messinese. Non vi era riparo. Gli spagnoli indietreggiarono sino all’inizio dello stretto sentiero da dove reagirono al fuoco ostile. Ma anche qui, sebbene la strada fosse più larga, lo spazio a disposizione era tale da permettere solo a cinque uomini per volta, di rispondere al fuoco. Con coraggio, gli spagnoli cercarono più di una volta ad avanzare ma tutti i tentativi fallirono: chi, colpito, precipitava nel burrone sottostante, chi cadendo, ferito, ostruiva il passaggio al compagno di rincalzo rallentandolo divenendo egli stesso facile bersaglio. Il tiro dei messinesi era preciso e non sempre era possibile individuare la provenienza degli spari. Si andò così per cinque ore, quando il principe di Belvedere fu costretto ad ordinare la ritirata. Già molti suoi uomini avevano abbandonato la posizione e correndo avevano riguadagnato la discesa verso Rometta.

Reparti del Tercio viejo de Sicilia in marcia sui passi montani. Trenta soldati spagnoli rimasero intrappolati, tra questi un ufficiale a cavallo, il capitano don Juan Galvan, Cavaliere di S. Giovanni di Malta, il quale vedendosi accerchiato chiese quartiere, ma un tale gli sparò una scopettata e gli tagliò la testa che fu infissa su una pertica portata in giro come trofeo per Messina. I prigionieri verranno condotti a Messina dove verranno impiccati. I Messinesi dimostrarono di non aver pietà per chi cercava di annientarli. La ritirata avvenne sotto le fucilate dei ribelli che inseguirono i fuggitivi massacrandoli senza pietà. Fu fatto molto bottino di guerra, soprattutto polvere da sparo e armi di ogni tipo. L’inseguimento finì solo a notte fonda. Stessa sorte toccò alla colonna di 300 soldati al comando del generale Allegranza che, rimasta inoperosa per tutta la giornata tra gli scoscesi rilievi e i profondi affranti rocciosi dei contrafforti peloritani nel vano tentativo di trovare un passaggio a sud di Lombardello, si scontrò con le milizie messinesi nei pressi dell’Abbazia di San Leone.

Rometta (ME) - Abbazia di San Leone Anche da qui dovette sloggiare per l’incendio degli edifici del plesso religioso e riparare rovinosamente a Rometta attraversando le contrade romettesi di Monaci e Gimello. Sull’infelice esito per le armi spagnole della spedizione di Lombardello pesò molto una particolare tecnica nell’uso delle armi da fuoco da parte dei fucilieri messinesi che erano in grado di sparare tre colpi nello stesso tempo che un fuciliere spagnolo impiegava nello spararne uno. In questo modo facevano sembrare al nemico di essere più numerosi di quanto in realtà non fossero. […] questi villani non usano moschetti, ma scopette da caccia di portata di grosse palle. Sparando la prima volta, ricaricano una seconda volta prendono da una carichiera che portano sempre al fianco ossia una sacca piena di singole cariche (cartucce), fatte con carta preparata appositamente (contenente polvere da sparo e proiettile a palla) che, aprendola con i denti in punta, la introducono nella canna della scopetta; la cartuccia di carta scende immediatamente nella parte inferiore senza essere battuta con il bastoncino d’ordinanza e il foro per la trappola della polvere (del polverino) è così largo che la polvere entra da sola senza la necessità di metterne altra. Ed in questa maniera (di ricaricare) sparano con tanta velocità, che un uomo solo apparisce per dieci, sicché con tutti questi vantaggi, a quali aggiunto il loro valore, quando vogliono veramente combattere, possono un piccolo numero di questi villani tenere testa ad un grosso esercito in terreno di montagna, ma poi in pianura dove conviene andare a petto scoperto, e con ordinanza di guerra, perdono quasi del tutto di condizzione».

Fuciliere della milizia territoriale (XVII sec.) Le soldatesche spagnole giungevano a Rometta in completo disordine e talvolta prive delle proprie armi e per paura di essere inseguiti abbandonarono il campo per rifugiarsi dentro le mura della città. E qui avvenne un fatto increscioso. Appena si ebbe la certezza del disastro di Lombardello, i giurati e una parte del popolo romettese, chiusero le porte della città e, armati, salirono sugli spalti per impedire l’accesso ai soldati in ritirata. L’unica fonte che riporta l’evento è la Relazione inedita sulla Rivolta antispagnola del 1674, ma non si ricavano le motivazioni che condussero la popolazione romettese ad un comportamento simile. Il legame politico e i comuni interessi economici con la città dello Stretto forse bastavano a spiegare una decisione così importante ma facevano risaltare come anche a Rometta non mancasse una fazione antigovernativa. La situazione rischiava di peggiorare per la presenza dentro la città del Comandante in capo, Gennaro con quasi cento soldati. Ma fu consentito all’ingombrante ospite di uscire fuori con i suoi. Nel frattempo giungevano notizie allarmanti dalle colline: le milizie messinesi si stavano avvicinando, erano state avvistate a meno di quattro miglia da Rometta. Per la notte che si avvicinava non c’era tempo di raggiungere Milazzo o uno dei castelli vicini, dove poter riparare. Il Gennaro iniziò a parlamentare con i Giurati e con una rappresentanza del popolo. Dopo estenuanti trattative, finalmente i romettesi si convinsero ad aprire le porte e a far entrare in città le truppe sbandate. Tutto si risolse in una promessa da parte del generale che non ci sarebbero state ritorsioni contro i Romettesi. Per tutta la notte si vegliò sulle mura nel timore di un assalto nemico. Il giorno dopo non fu trovata nessuna traccia dei ribelli che si erano ritirati sulle loro posizioni, sui colli. Passata la minaccia il Gennaro ordinò ai soldati di schierarsi nella piazza d’armi al centro della città, mentre la milizia romettese si era radunata per partecipare all’adunata. All’improvviso i soldati spagnoli furono loro addosso e li disarmarono facilmente. Furono perquisite le loro abitazioni e sequestrate tutte le armi trovate oltre ad un vero saccheggio di tutto quello che desideravano le soldatesche spagnole. Da quel giorno Rometta rimase sotto sorveglianza speciale da parte delle truppe del Viceré che vi si insediarono permanentemente sino alla fine delle ostilità (1678). Altri eventi accaddero nei pressi di Rometta con alcuni tentativi dei messinesi e dei loro alleati Francesi, ma furono fatti esterni che non minarono la fedeltà verso il Re di Spagna. Nei giorni successivi ci furono altri tentativi di assaltare il passo di Lombardello ma tutti furono resi vani per l’accanita difesa dei ribelli messinesi. Ma intanto il successo di quella che più di essere stata una battaglia fu, in realtà, un modesto scontro armato per le unità combattenti impegnate, ma aver vinto contro una formazione della temibile fanteria spagnola, i tercios, suscitò nell’animo dei messinesi una fiducia incrollabile nelle proprie possibilità. Un tripudio di elogi fu speso nei riguardi dell’eroe del momento, don Tommaso Crisafi, il vincitore del Lombardello che raccontava di aver invocato la protezione della Vergine Maria prima del combattimento. Per questo il Senato ordinò di far esporre sul Lombardello diversi stendardi raffiguranti la Madonna della Lettera, reputando un miracolo il vittorioso esito della battaglia. Nella rivolta Messina non era riuscita a trascinare nella sua decisione le città del suo distretto che rimasero fuori dalla ribellione nonostante alcuni isolati tentativi, subito rientrati.

(sia l'estratto che il volume completo degli Atti pubblicati in Archivio Nisseno n. 23 Supplemento,

sono disponibili su questo sito nella pagina

Papers to Download

e sono scaricabili liberamente) |

|

||

|

Powered by Piero Gazzara - © 2013

|

|||

.jpg)