|

Il sistema delle fortificazioni di Rometta e i fatti d’armi: dai

bizantini all’età moderna.

Estratto della relazione di Piero Gazzara presentata nel Convegno di Studi Immagini, Scritture, Pietre:

territorio e identità nella storia di Sicilia, tenutosi presso

l'Università di Messina e nel Comune di Furnari nei giorni 10 e 11

Novembre 2018. (Pubblicato in Archivio Nisseno, Rassegna di storia,

lettere, arte e società della Società Nissena di Storia Patria, a

cura di Luciano Catalioto, Raffaele Manduca e Luigi Santagati, Anno

XIII, n. 24, supplemento n. 2, ISSN 1974-3416, pp. 419 - 437)

J. B. B. D'Anville, Complete Body of Ancient Geography, London 1795

Rometta, questa sconosciuta. Ancora oggi è possibile individuare i

segni compositi di un passato ricco di eventi in cui leggere le

risposte al perché il Regno di Sicilia, ma più di tutti Messina,

cercavano di fare affidamento sulla fedeltà e controllo di un centro

abitato che sorgeva in cima ad una difficile collina, dall’aspetto

di montagna, in un territorio montuoso, tagliato da profonde vallate

alluvionali, esposto a venti impetuosi, raggiungibile da strade

mulattiere «che apparivano accessibili solo agli armenti» per dirla

con le parole di un viaggiatore irlandese di inizio 800 . Eppure in

cima a questo rifugio tra le montagne, situato sul versante

tirrenico dei Monti Peloritani, la gente vi è vissuta da tempi

remoti. E ci vive ancora.

Siede [Rometta] a cavaliere sopra un monte

presso i sottostanti comuni che ne dipendono, come da antica lor

madre, ed offre comodo accesso per due porte, presso le quali

esistono i ruderi dei grandi e solidi castelli che la rendevano un

tempo inespugnabile. Cinta di merlate mura, presenta tuttora

l’imponenza di una delle più antiche città dell’isola, che contrastò

sempre al dominio straniero. Non molti anni addietro è stata cinta

di nuove mura, ristorata e fatta più bella, essendoché l’orribile

terremoto del 1783 l’aveva quasi interamente distrutta .

La descrizione appena fatta risale al 1869 e pennella, a chiare

tinte, la funzione che ebbe la piccola terra, poi dal 1647 città

demaniale, di Rometta, erede della bizantina Erymata e della

medievale Rametta. Oggi, è centro amministrativo di un comune

del messinese tirrenico posto tra Capo Rasocolmo e il promontorio di

Milazzo di fronte alle isole Eolie, che conta 6.541 residenti ,

divisi tra i piccoli borghi collinari e il grosso centro costiero di

Rometta Marea.

Il centro storico, occupa interamente l’area sommitale per un totale

di 21 ettari circa, delimitata da tutti i lati da pareti rocciose

precipiti. L’ampio terrazzamento con un perimetro di circa 2,3 km.

rappresenta l’archetipo antico di un sito fortificato d’altura

che avvalora l’immagine di una Sicilia del passato, vista come

isola-fortezza perennemente soggetta ad attacchi esterni che la

trasformavano spesso in un luogo di frontiera tra occidente ed

oriente e, insieme, baricentro millenario di politiche estere delle

diverse civiltà del bacino mediterraneo. Da questa terrazza

naturale, i Bizantini, i primi di cui abbiamo notizia, controllavano

alcuni tratti stradali fondamentali che scavalcavano la dorsale

montuosa dei monti peloritani terminali del sistema appenninico

calabro-siculo.

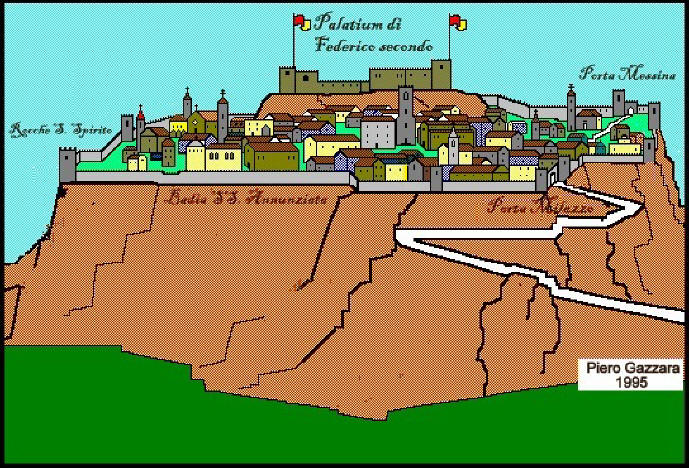

Erymata (Remata) oggi Rometta (ME): veduta

nord-ovest.

E nella sua forma attuale, Rometta porta la radice del suo antico

nome, tramandato dagli scrittori del medioevo, R.m.t., fonema arabo

del greco-bizantino R(y)m(a)ta, a sua volta derivato dal verbo

greco-antico eruw, che

significa difesa, riparo. Ancora oggi, come al tempo della sua

fondazione, la svettante Rometta è pronta ad assicurare ai suoi

abitanti sicurezza e protezione poiché formata dalla natura e dalla

mano degli uomini per sostenere gli assalti alle sue mura o per

resistere ai più duri assedi.

Non sappiamo nulla sulla fondazione. Le evidenze archeologiche

emerse durante le campagne di scavo hanno identificato diverse aree

interessate da testimonianze materiali. In particolare, dentro la

cinta muraria, su una vasta fascia che si estende dalla via ex Roma

(oggi C. Terranova) fino alla linea delle mura perimetrali, è stato

rintracciato un livello archeologico di IV - III sec. a.C. Un’altra

area urbana, localizzata intorno al celebre edificio tardo antico,

conosciuto con il classico nome di Chiesa bizantina del S.

Salvatore, oggi più propensi a riconoscerlo come un battistero, è

occupata da una necropoli di epoca proto-bizantina e da ampie vasche

per la raccolta di acqua piovana scavate nella roccia.

Lungo tutta la parete rocciosa, ma anche in altre contrade adiacenti

la collina romettese, insistono numerose grotte. Tra queste assumono

rilievo di indagine quelle di contrada Sotto San Giovanni con

latomia ellenistica e chiesa basilicale a sette navate e,

proseguendo verso nord, si trovano gli ipogei altomedievali. Sul

vicino Monte Palostrago sono stati riconosciuti i resti di una

estesa necropoli a grotticelle artificiali dell’età del Ferro,

allargata e riutilizzata in età greca (IV a.C.) e poi bizantina.

Sull’area insiste la presenza di numeroso cocciame di età

preistorica e greca (IV – III a.C.).

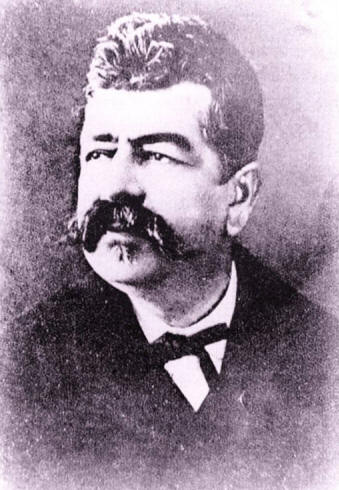

L'archeologo Giacomo Scibona (in tenuta estiva): negli anni 60' del

secolo scorso condusse

delle campagne di scavi nel territorio romettese.

Sul vicino rilievo collinare della Motta, gli scavi, condotti negli

anni 60 del secolo scorso, hanno rilevato una successione

stratigrafica documentata riferita a una occupazione del sito sia in

età preistorica (rame, bronzo medio e tardo bronzo) che ellenistica

(strutture con ceramica di III a.C.). Stando ai rilievi

archeologici, in questi luoghi l’uomo vi ha messo le radici sin dal

neolitico, (facies di Stentinello), mentre nei documenti scritti

appare nell’alto medioevo, nelle fasi avanzate della conquista araba

della Sicilia. E qui si è massimamente d’accordo, ad identificare il

toponimo di epoca bizantina, Erymata o anche Rèmata, citato dalle

fonti, con l’odierno centro abitato di Rometta. Le tracce di un

passato vissuto alla grande, da protagonista dell’area peloritana,

Rometta li porta ancora oggi, con fatica seppur aggrediti, oltre che

dall’usura del tempo, dai terremoti e dall’incuria alla quale sono

state sottoposte per molto tempo. Oggi, queste testimonianze, mutili

e frammentarie, ci rivelano una grande storia sopita ed aprono una

porta verso una nuova conoscenza degli eventi che portarono questo

piccolo grande centro del versante messinese dei peloritani a vivere

da protagonista la maggior parte dei fatti storici di Sicilia.

L’epopea gloriosa di Bisanzio (877 - 965) - La prima comparsa

di Rometta nella storia si deve ad autori in lingua araba, vissuti

tra il X e il XIV secolo. Tra questi, i più prodighi di notizie,

sono al-Bannāʾ al-Shāmī al-Muqaddasī (947-?), Yāqūt al-Hamawī

(1179-1229), Ibn al-Athīr (1160-1233), an-Nuwayrī (1278-1332, Ibn

Khaldūn (1332-1406). Nelle loro opere si parla di Rometta come di

una città-castello facente parte dell’Impero dei Romani (Rūm)

d’Oriente al centro di diverse operazioni di guerra intraprese

dall’Islam, tra il 877 e il 965, per sottometterla e strapparla agli

odiati bizantini.

Nel 877 preparandosi alla conquista della maggiore città di Sicilia,

Siracusa, gli arabi fanno terra bruciata intorno alle roccaforti

bizantine del Val Demone che ancora resistono, tra cui Taormina e

Rometta in modo da non poter inviare eventuali aiuti a Siracusa.

Nell’estate 882, dopo aver inutilmente tentato di espugnare Rometta,

l’esercito arabo devasta il territorio circostante e rientra a

Palermo. Tre anni dopo si ripete un’ennesima operazione di

conquista. Anche questa volta non riuscita, e dopo aver distrutto

ogni cosa intorno alla rocca bizantina, le schiere saracene lasciano

quelle contrade, rovinate ma libere. Nel 902 un’imponente offensiva

è condotta dagli eserciti saraceni contro gli ultimi centri di

resistenza bizantina della Sicilia. Cadono Demenna, Aci e Taormina,

mentre Rometta è costretta a trattare la resa divenendo così

tributaria dell’emirato di Palermo. Ma nel 962, sia Rometta che

Taormina, rompono i patti di sottomissione e chiedono aiuti

all’Impero bizantino. Nel dicembre di quello stesso anno, la

popolazione di Taormina, assediata e priva di acqua, per la

distruzione dell’acquedotto esterno ad opera degli assedianti, si

arrende. Rimane solo Rometta.

L'Imperatore Niceforo affida ad Emanuele il

comando della spedizione in Sicilia (964).

Miniatura tratta dal Synopsis Historiarum di Joannis Skylitzes del

XII secolo,

manoscritto presso la Biblioteca Nacional de

Espana di Madrid.

Nell’estate

del 963 questa viene ripetutamente attaccata, e vista la tenace

resistenza della popolazione asserragliata dentro la città e le

pesanti perdite subite, gli arabi decidono per l’assedio ad

oltranza. Nel frattempo, il nuovo imperatore di Bisanzio,

Niceforo II Fokās (963-969), brillante generale e conquistatore

di Creta, invia in Sicilia un poderoso esercito formato da forti

contingenti di Armeni, Russi e Pauliciani , al comando del giovane

nipote Manuele Fokās (Fig. 2) sostenuto da una forte squadra

navale guidata da Niceta. Nei pressi della roccaforte assediata, tra

la costa tirrenica e i passi peloritani, il 24 ottobre del 964, i

due eserciti si scontrano in una sanguinosa battaglia, dalla quale i

saraceni ne escono vittoriosi. Così, in Calabria, in quei giorni, un

rattristato Nilo di Rossano, monaco italo-greco, appresa la notizia,

annota: «nell’anno del mondo 6473 fu sconfitto l’esercito del

patrizio Manuele alle remata (Rometta), e le stesse remata furono

prese e vi fu inoltre grande strage». Stessa sorte subisce la flotta

bizantina nelle acque dello Stretto dove l’ammiraglio Niceta è

catturato e tradotto in Tunisia. Il 5 maggio del 965, logorati da

ventuno mesi di duro assedio e devastati dalla mancanza di cibo, i

difensori di Rometta inviano fuori

[…] le bocche inutili: mille della povera gente,

com’è sembra, tra vecchi, donne e fanciulli. Ibn-‘Ammâr, invece di

respingerli nella fortezza e affrettar la dedizione di quella, li

accolse e mandò in Palermo; ma fu crudele coi rimanenti. Fatti pelle

ed ossa, tuttavia combattevano, quando un giorno Ibn-‘Ammâr

apparecchia le scale, dà l’assalto, lo protrae fino a notte; e

allora una mano dei suoi salì su le agognate mura di Rometta.

Passati a fil di spada gli uomini, saccheggiata la città, e fattovi

grande bottino. Partendo dopo un anno e mezzo da’ selvaggi luoghi

illustrati con tanto sangue, lasciò nella rocca presidio e abitatori

musulmani .

Oltre agli autori in lingua araba, di Rometta e dell’infelice esito

dell’intervento siciliano dell’imperatore Niceforo terminato con la

Battaglia e la espugnazione, parlano altre fonti preziose, quali i

Codici: gr. XX Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae» del X sec.;

il gr. Vaticano 1812 sempre del X sec.; il gr. Parigino 920 del X-XI

sec.; il gr. Vaticano 2072 del X sec.; il Cod. ar. di Cambridge

compilato tra l’XI e il XII sec.; il gr. Graecus Matritensis Ioannis

Skylitzes del XII sec. e Leone Diacono intorno al decimo secolo.

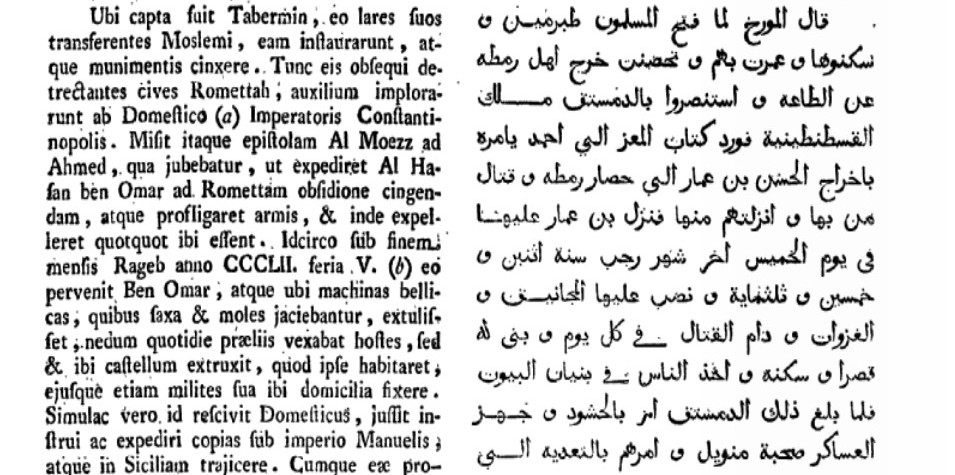

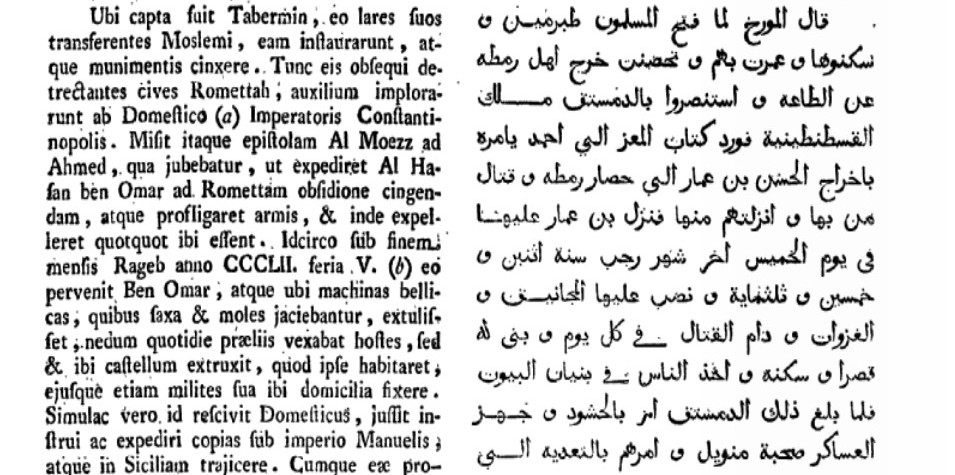

Rerum

arabicarum quae ad historiam Siculam spectant ampla collectio ,

opera

e studio Rosario Gregorio, 1790.

La Rometta araba diventa un nodo militare strategico, una roccaforte

«Qal’at R(y)mta», dove trova quartiere una nutrita

guarnigione con lo scopo di vigilare su Messina e sui passi di

montagna. Nei tre anni successivi alla conquista, gli arabi

ristrutturano le opere difensive della rocca. Opere che verranno

smantellate nel 969 nell’ambito di nuovi trattati di distensione tra

l’Impero bizantino e il Califfato magrebino. Però, tra la fine del

976 e gl’inizi dell’anno successivo, venendo meno gli accordi con

Costantinopoli, gli arabi ricostruiscono ciò che avevano diroccato e

cioè, la cortina muraria e le altre strutture militari e Rometta

ritorna ad essere operativa militarmente. Tutto questo dopo che

Messina, per l’ennesima volta, nel maggio del 976, è stata assaltata

da una flotta bizantina proveniente dai porti calabresi e

immediatamente liberata dall’esercito arabo che si era radunato a

Rometta e da qui calato su Messina dai passi montani.

La spedizione di Giorgio Maniace - Nel 1038, i bizantini, mai

rassegnati della perdita della Sicilia, organizzano una nuova

campagna militare affidata al generale, Giorgio Maniace. Sbarcato a

Messina, presso capo Peloro, con un esercito composto da Russi,

Scandinavi (Vichinghi), Italiani di Puglia e di Calabria e con

un contingente di cavalieri normanni inviatogli dal principe di

Salerno, viene subito affrontato dalla guarnigione della città che,

uscita fuori dalle mura, impavida si scaglia sulle schiere

avversarie. Grazie soprattutto all’intervento risolutivo dei

cavalieri normanni, guidati da Guglielmo d’Altavilla, gli arabi

vengono annientati consegnando a Maniace la città dello Stretto. Le

fonti ci fanno intendere, come ipotizza l’Amari , che questo primo

scontro sia avvenuto fra avanguardie e che il grosso dell’esercito

arabo sia posizionato in realtà sui colli peloritani, proprio vicino

alla loro base principale, Rometta, in posizione dominante, pronto a

rigettare in mare gli invasori. Maniace li affronta con audacia,

appiccando una sanguinosa battaglia in prossimità dei passi montani

e li sbaraglia: «[…]in Siciliam appulit Georgius Maniaces […]

conflictum ad locum cui Remata nomen, et victa carthaginenses,

eorumque tanta edita strages ut sanguine profluens inundaret» .

Lo scontro con molta probabilità si svolge presso il passo di Croce

Cumia per allargarsi subito su tutta la dorsale peloritana

circonstante.

Anche se nulla ci dicono gli scritti sulle sorti di Rometta, è

facile ipotizzare che questa sia stata occupata dalle truppe

bizantine e che il suo nome rientri tra il novero dei tredici

castelli e città temporaneamente conquistati dalla breve avventura

siciliana di Giorgio Maniace. Sospettato di tradimento, il generale

è rimosso dal comando proprio mentre gli Arabi ritornano

vittoriosamente alla controffensiva annullando totalmente le

conquiste tanto faticosamente ottenute nei due anni precedenti.

L’impresa militare di Maniace è entrata a far parte delle saghe

nordiche europee attraverso le gesta giovanili di Harald Hardrada

(lo Spietato), fondatore della città di Oslo, che dal 1046 al 1066

diventerà re di Norvegia (Harald III Sigurdsson della dinastia

Hårfagreætten), che secondo la leggenda combatte nelle file

dell’esercito bizantino assieme ad altri conterranei nella battaglia

dei passi peloritani e di conseguenza entra vittorioso nella

roccaforte romettese, a fianco del Maniace e del normanno

Guglielmo “braccio di ferro”. Harald viene considerato dai

Norvegesi come l’ultimo vero vichingo che si possa fregiare di

questo “prestigioso” e nello stesso tempo “terribile” nome.

Harald Hardrada, Re di Norvegia, ultimo Vichingo, combatté nelle

file dell'esercito bizantino

al comando di Giorgio Maniace nella battaglia dei peloritani nei

pressi di Rometta (1038)

L’invasione dei Normanni. - Nel 1060 i normanni, guidati da

Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, con la conquista di Reggio

completano la loro impresa che li vede, adesso, acerrimi nemici dei

bizantini mentre, prima molti dei loro padri avevano militato nelle

file degli eserciti imperiali come mercenari. La loro corsa non si

ferma sulle rive calabresi dello stretto, ma continua oltre: la

Sicilia, con le sue ricchezze è a portata di mano. Il fratello

minore del Guiscardo, Ruggero, abile cavaliere, invia un manipolo di

guerrieri che sbarca tra Capo Peloro e Milazzo. Vuole raccogliere

notizie sulla consistenza dei soldati saraceni presenti in zona, gli

stessi che, in caso di un eventuale attacco a Messina proveniente

dal mare, avrebbero potuto accorrere in difesa di questa. Il giorno

dopo, nei pressi di Rometta, i normanni vengono intercettati da un

grosso gruppo di cavalieri nemici. Sono costretti a riguadagnare il

mare e fare rientro a Reggio.

Agli inizi del 1061, a Mileto, Ruggero è raggiunto da emissari del

governatore arabo di Catania, Ibn ath-Thumnah per la richiesta di un

patto di belligeranza contro l’emiro di Sicilia, Ibn al_Hawwas. Si

tratta di una ennesima guerra civile tra arabi di Sicilia che

contraddistinguerà gli ultimi decenni del dominio musulmano

sull’isola. Ruggero accetta e, in fretta, raccoglie un migliaio di

uomini, fra cavalieri e fanti che, imbarcati, fa approdare nei

pressi di Milazzo, la quale riesce ad avere senza colpo ferire; così

come Rometta in quanto i capi militari delle due piazze si

professano fedeli ad Ibn ath-Thumnah. Non si tratta di un vero e

proprio piano d’invasione, ma di una massiccia razzia perpetrata ai

danni di un territorio nemico fedele all’emiro dell’isola. Questo è

quello che si vuol far credere, mente in realtà, è intenzione dei

Normanni costituire una testa di ponte per un successivo massiccio

sbarco. Gli arabi di stanza a Messina reagiscono inviando una

numerosa formazione di cavalleria sulla spiaggia a Capo Peloro, dove

il bestiame razziato stava per essere stivato sulle navi per il

traghettamento sulla sponda opposta. I cavalieri saraceni cadono in

una morsa che non dà loro alcuna via di scampo. I normanni, fidando

che ormai Messina si trova pressoché indifesa, si avviano per dare

l’assalto alle mura. Ma accadde l’impensabile. La popolazione di

Messina, diversamente da come si pensava, accorre in armi sulle mura

accanto ai pochi soldati rimasti per difendere le proprie case dai

pirati-normanni. La reazione dei messinesi costringe gli invasori ad

imbarcarsi e riparare a Reggio incalzati da una squadra navale

saracena, mentre l’alleato Ibn ath-Thumnah senza alcun ritegno si è

dato ad una fuga precipitosa verso Catania.

Cavalieri normanni - scene tratte dall'arazzo di

Bayeux (Francia)

A maggio di quello stesso anno, un nuovo e più numeroso corpo di

spedizione salpa da Reggio e, protetto dall’oscurità, attraversa le

acque dello Stretto a sud di Messina, per sbarcare uomini e cavalli

presso l’odierna Tremestieri. Questa volta Messina viene presa di

sorpresa in quanto i saraceni vigilano in armi tutta la spiaggia a

nord, dove è avvenuto il primo tentativo sventato. La città viene

saccheggiata e i normanni si rendono autori di veri e propri atti di

violenza sulla popolazione. Dopo aver riparato le mura e rinforzate

le difese di Messina, i normanni si dirigono su Rometta, dove è

segnalata una forte presenza di soldati nemici, fedeli al legittimo

signore di Sicilia. I normanni e gli uomini dell’alleato Ibn

ath-Thumnah pongono il campo nei pressi della città-fortificata per

pianificare gli assalti alle mura. Ma il governatore (qaid) arabo

della piazzaforte apre le porte ed esce con i suoi dignitari e,

recandosi nel campo avversario, giura fedeltà, questa volta

apertamente, sul Corano ai nuovi arrivati .

I castelli normanni della piana di Milazzo. Ancor prima di un

vero e proprio assetto politico-amministrativo che avrebbe portato

ad una gestione ordinata ed efficiente del vasto territorio,

compreso tra Messina e capo Tindari, e nell’attesa della conclusione

della campagna militare per l’occupazione definitiva della Sicilia,

Ruggero il Gran Conte affida la difesa e la protezione dell’area ai

due centri abitati che possiedono delle fortificazioni «[…]

castellorum Rimeta, Melacium» e sono più rilevanti per dimensione,

densità di popolazione e status legale.

Rometta: reliquario a cofanetto in osso inciso

intagliato e dipinto su anima in legno (sec. XII)

Per tutta l’area della cuspide nord-orientale, compreso il piano

milazzese, possiamo ipotizzare un’attività di reimpiego delle opere

prettamente militari esistenti, mentre l’attività edilizia vera e

propria, si manifesta in massima parte per chiese ed abitazioni

civili , conseguenze del rifiorire demografico ad opera di gente

proveniente dalla penisola italica all’indomani stesso dello sbarco

degli Altavilla, con una forte preponderanza di immigrati calabresi.

Si tratta di una graduale espansione urbanistica di nuovi siti ma

anche di vecchi centri esistenti: tutti profondamente legati allo

sfruttamento agricolo del fertilissimo suolo . Il numero di casali,

rahal, choria, pagus quali Gaidara, Papalardo, Mesolario, Capogio,

Monastria, Kondou, Milici, Solaria, Protonotaro, Catafi, Aghiosmenna,

Apostolo Andrea.

Per la stabilità normanna serve un’adeguata organizzazione economica

e militare di tutta la regione in generale, ed in particolare

dell’entroterra tirrenico del messinese, considerato quest’ultimo di

interesse strategico per un efficace controllo di Messina già

definita «quasi clavem Siciliae» .

Rometta: reliquario a cofanetto sec. XII

(particolare)

La testimonianza di Idrīsī (1099-1165) di settant’anni dopo l’inizio

della riconquista alla cristianità latina, evidenza l’attività di

assestamento dell’area:

«Milas castello spazioso è paese grasso e forte rocca, paese de

più belli. Ha buoni campi da seminare, copiose acque perenni e

parecchie pescherie del tonno grande» .

Ed ancora:

«da Messina alla rocca di R.mtah corrono nove miglia e da questa

a Munt Dafurt (Monforte) per mezzogiorno, quattro miglia. Da Munt

Dafurt a Milazzo quindici miglia per tramontana» .

E dall’arabo Yaqut,

«R.mtah è nome straniero d’un castello forte nell’isola di

Sicilia. Essa è lontana dal mare, sopra un monte; in essa sono pozzi

d’acqua. La conquistò al-Hasan nel 965 e vi si domiciliarono i

musulmani: la dovettero assediare per ventuno mesi» .

Per il consolidamento dell’amministrazione normanna diventa parte

attiva la presenza del clero greco e latino . Il primo, molto

numeroso, è rappresentato in larga maggioranza da monaci dell’ordine

dei Basiliani, saldi ed attivi in cenobi, laure, ed eremi, ben

inseriti nel tessuto sociale e sparsi per ogni dove in tutta l’area

a maggioranza grecofona, in molti casi preesistenti all’occupazione

araba e sopravvissuti all’intemperie della diversa fede. Anche la

galoppante riorganizzazione della chiesa latina partecipa

all’affermazione dell’ordine normanno e occidentale. E le due terre

restano anche per gli anni successivi gli unici centri abitati di

rilievo che nella Piana costituiscono il territorio della diocesi

peloritana, così come indicano le fonti vaticane nelle Bolle

Concistoriali degli anni 1151, 1166, 1198, 1216 e 1236 indirizzate

ai vari vescovi messinesi.

Rometta: Croce astile del XII sec. - lamina in

rame sbalzato, inciso e in parte

dorato su anima in legno (cm. 44 x 32)

Seppur nelle intenzioni di Roberto il Guiscardo tutto il Val Demone,

o perlomeno una vasta porzione debba rimanere proprietà demaniale ,

Ruggero prendendo le redini del governo, inizia ad estendere anche a quest’area la prassi del trasferimento di alcuni poteri del dominus

attraverso la delega dell’investitura a persone di fiducia e

dell’entourage dell’Altavilla ai quali affida la parziale autorità

su persone, beni e cose, entro i confini fisici della concessione.

Con l’avvio del processo di feudalizzazione si stravolgono confini e

territori modificando l’impostazione censuaria delle antiche

parcellizzazioni fondiarie, in massima parte di eredità romana,

dando vita nelle campagne a nuove indicizzazioni immobiliari,

formati sia da semplici aree disabitate e quindi, da bonificare, ma

anche da modesti agglomerati rurali, da villaggi e da casali,

assieme alle loro pertinenze. Nonostante ciò, la maggior parte delle

aree agricole, comprese le unità abitative della Piana, rimangono

nella disponibilità di Ruggero e dei suoi successori.

Anche quando più tardi, verrà esteso capillarmente il sistema delle

concessioni feudali (svevi, aragonesi), il Planum Milatium

presenterà pur sempre una forte concentrazione di aree e terre

demaniali rispetto ad altre regioni del Regnum Siciliae. Infatti

sono demaniali, quindi della corte regia, vaste estensioni di aree

boschive, seminativi, pascoli oltre a casali, quali Solarìa e

Protonotaro, e terre, quest’ultime divenute in età moderna quasi

tutte città con l’esborso di un forte donativo in moneta contante

versata nelle casse della monarchia spagnola. Tra queste, Rometta

(da terra a città nel 1648), S. Lucia del Mela (1621), Castroreale

(1621), Milazzo (1621), Puzo di Goto (1639) e Monforte che avrà

un’appartenenza al demanio di breve durata poiché diverrà

stabilmente governata dal diritto feudale . A Rometta nel novembre

del 1096 è presente un funzionario dell’amministrazione normanna, il

Vicecomite di Ramettae, certo Leone Catananchi impegnato a dirimere

«udicis faciens pro Domino Rogerio Comite» una vertenza sorta tra

abitanti del luogo . Tra i fatti d’armi documentati quello della

rivolta di Messina contro il cancelliere del minore Guglielmo II, e

arcivescovo di Palermo, Stefano des Retrous, conte di Perche, quando

i rivoltosi, tra il 1168-69 si impossessano dei due centri che

controllano le strade per la città dello stretto: Taormina e

Rometta. In quest’ultima riescono a corrompere il funzionario reale

«[…] Messanenses aditus viarum obstruerent, primo Rimetulam (Rimetta) castellum fortissimum, occuparunt, castellani fide

promissis facile precorrupta».

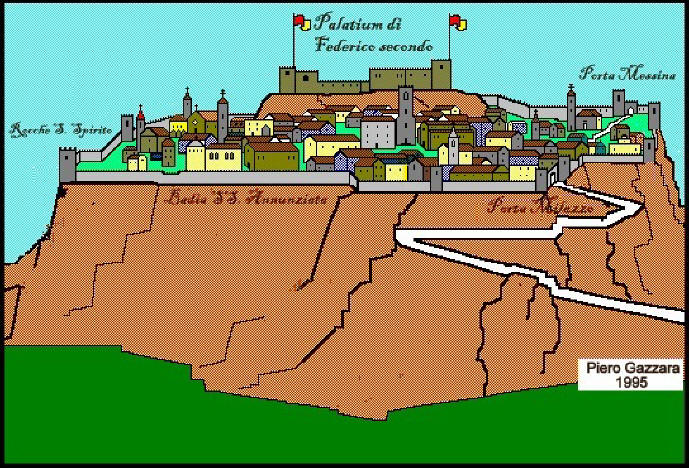

La Terra fortificata di Rometta nel XV - XVI sec. (disegno

ricostruttivo).

Dagli svevi agli aragonesi: castra exempta. La peculiarità di

città murata, fortissima nella difesa, perdura sotto

l’amministrazione sveva del Regno. Nel 1239 il castrum ossia tutto

l’apparato di fortificazioni del borgo murato di «Rainecta» (Ramecta)

situato in «Sicilie citra flumen Salsum» è operativo e rientra nel

progetto che l’Imperatore Federico II Svevia (1194 - 1250) elabora

per creare una prima rete di castelli (castra exempta) in grado di

costituire una solida difesa del Regno dai nemici esterni e interni.

E tra le strutture militari presenti nella piana a fianco di «Melacium»

(Milazzo) e di Rometta compare anche il castrum di «Monsfortis» (Monforte

San Giorgio.) . Tutti i castelli rientranti tra quelli individuati

nella lista degli exempta dipendono direttamente dall’Imperatore che

ne dispone tramite i Provisores Castrorum. Questi funzionari

sovrintendono alla manutenzione delle fortificazioni, il cui costo

grava sui bilanci delle città stesse, e ai rifornimenti di armi ed

ufficiali. La nomina del castellano, comandante del castrum, rimane

tra le prerogative regie.

Identica disposizione militare è sancita dall’amministrazione

angioina nel maggio del 1274. In quell’anno, Re Carlo I emana lo

Statutum Castrorum Sicilie que custodiuntur per Curiam cum numero

Castellanorum, con il quale si assegnano i militari professionisti

(regolari) di servizio nelle strutture militari del Regno, mentre è

da ricordare che, com’è consuetudine dell’epoca, spetti agli uomini

del luogo il normale servizio di vigilanza delle mura e delle opere

avanzate nel territorio, quali torri e torrette. A Rametta viene

assegnato un uomo d’armi facente funzioni di congierge il quale ha

il compito fino a che non sia sollevato da un ufficiale di grado

superiore, di sovrintendere a tutte le normali attività militari del

castrum. L’entità dei soldati regolari di guarnigione assegnati ad

ogni singola struttura demaniale ci indica che il numero della

popolazione maschile residente in Rometta, in quell’epoca, sia

bastevole per attendere alle principali funzioni di sorveglianza e

di prima difesa, soprattutto come balestrieri, lancieri, scudati e

arcieri, contro minacce improvvise, considerate anche le

potenzialità strutturali difensive possedute dalle fortificazioni

del Castrum romettese. Il 26 gennaio 1283, Ind. XI, Re Pietro

richiede per iscritto a Bajuolo e Giudici di Rometta, come ad altri

centri abitati, di inviare al campo dell’esercito reale gente

armata: nel nostro caso sono sei arcieri, «Ramectae pro archeriis

sex datum» .

Infatti, la specifica assegnazione della forza militare prevista

dallo Statutum, diversa per ogni singolo centro di difesa del Regnum,

è da intendersi strettamente in rapporto alla specificità strategica

che ciascun sito occupa nell’ambito geografico di riferimento. La

posizione particolare del borgo murato di Rometta, abbastanza

isolato dal contesto fisico circonstante, non permette ad un

esercito ostile di utilizzare le normali macchine ossidionali, sia

quelle a getto che di sfondamento, quali torri mobili, mangani,

arieti, trabocchi, etc. che generalmente vengono impiegate contro

siti fortificati di pianura (Milazzo) o di modesta entità (Monforte).

La stessa situazione si mantiene nelle successive ripartizioni del

Giustizierato della Sicilia orientale del 1268 e del 1276 e rimane

sostanzialmente invariata per tutta la durata del regno di Carlo d’Angiò.

Il 3 aprile 1281, appena un anno prima dello scoppio della rivolta

dei Vespri, Radulfo de Gorley viene nominato Provisorem castrorum

Sicilie. L’assetto svevo ed angioino si evidenzia inizialmente,

anche per l’età aragonese. Pietro III d’Aragona nel 1282, nella

marcia di avvicinamento a Messina assediata da Carlo I, arrivato a

Randazzo seguendo la via interna delle montagne, preferisce valicare

la catena montuosa tagliando in direzione di Argimustus , nei pressi

di Montalbano, e di Furnari anziché proseguire verso nord sul

tracciato dell’antico Dromo. Il suo esercito, oltre a una buona

presenza di cavalleria, fa affidamento sulla forza della fanteria

degli almogaveri , più idonei a combattere su terreni accidentati

che in pianura, il Re aragonese decide di marciare in valle Melacii

e di calare su Messina dai passi della dorsale peloritana, vicini

alla città, sfruttando appieno le qualità del proprio esercito.

Questa scelta tattica ottiene subito due esiti importanti: porta

l’esercito aragonese al controllo del piano milazzese e costringe

Carlo a ritirarsi in Calabria ancor prima dell’arrivo di Re Pietro a

Messina.

Rometta: Porta Milazzo, (detta anche Borbonia e

Terra) con i resti del Torrione Saraceno

Dilungandosi negli anni la guerra del Vespro, la politica aragonese

di Federico III stravolge radicalmente l’assetto non solo difensivo

della Piana milazzese ma anche quello insediativo. Le numerose e

sanguinose incursioni degli eserciti del Re di Napoli, Roberto d’Angiò

contro l’entroterra messinese, nel tentativo di privare la stessa

Messina della sua fonte principale di rifornimenti alimentari, hanno

messo a dura prova tutta la vasta regione con devastazioni e

saccheggi e tutte le volte le schiere nemiche sono state ricacciate

con ingenti perdite. É ormai evidente che il solo castello di

Milazzo non sia in grado di sostenere l’urto delle armi angioine,

mentre i castelli di Monforte e Rometta si trovano lontani e a loro

volta spesso sotto attacco. Così Federico decide di potenziare il

dispositivo di difesa territoriale creando due nuovi castrum,

Castroreale e l’odierna S. Lucia del Mela, dove costringe gli

abitanti dei casali vicini ad abitarvi. Fortifica l’abitato di

Monforte raccogliendolo entro una solida cinta muraria e ristorando

il vecchio fortilizio bizantino di Monte Marra (m. 377). Potenzia

con nuove opere fortificate il sito di Montalbano Elicona e conferma

con atto scritto la demanialità di Rometta.

Questo sistema, pensato

per il controllo della vasta regione, ricca di risorse

indispensabili, quali quelle agricole, forestali e zootecniche, si

protrae sino alle soglie dell’età moderna contribuendo allo sviluppo

demografico ed urbanistico. Agli inizi del XIV sec. iniziano ad

essere documentati in Sicilia le nuove armi che utilizzano la

polvere da sparo che rivoluzionano profondamente l’architettura dei

Castelli. A Rometta vengono posizionati sugli spalti del

Castello-Forte di Porta Milazzo alcune bocche da fuoco puntati sulla

collina di Portaro e sulla piccola vallata antistante, altri presso

il Castello-Forte di Porta Messina. In questo periodo sono attestati

lavori di rifacimento e di adattamenti al sistema difensivo murario

, soprattutto nei due Castelli a difesa delle porte e nel Palatium.

Quest’ultimo costituisce il mastio centrale, cuore di ogni estrema

difesa. Sorge sul punto più alto, su un limitato rilievo, avvolto da

una cortina muraria, all’interno della quale si ergono due corpi

abitativi, distinti e separati .

Durante il lungo regno di Federico III, Re di Sicilia (1296-1337) il

«castrum vel Fortilicium Terre Ramecte» partecipa attivamente alle

operazioni belliche resistendo ai tentativi di conquista da parte

angioina. Nell’estate del 1352 Re Ludovico vi soggiorna con una

parte del suo seguito al sicuro delle mura di Rometta .

Con la Spagna. Nella rivolta di Messina del 1674 -1678,

Rometta è trasformata in un grande accampamento militare, da dove

l’esercito spagnolo parte per tentare di sfondare la resistenza dei

rivoltosi, schierati a difesa dei passi montani che aprono la strada

su Messina. Le contrade di San Cono e di Bagni diventano un grande

accampamento, dove da Milazzo, quartier generale e base di

smistamento delle operazioni militari, affluiscono armi, uomini e

vettovaglie, all’indomani stesso dello scoppio delle ostilità. Da

Rometta, nell’agosto del 1674, parte un numeroso contingente di

soldati che, presso il passo di Lombardello (1050 m.), posto sulla

dorsale peloritana, che separa Messina dal suo entroterra tirrenico,

è affrontato dalle milizie messinesi. Lo scontro si protrae per

alcune ore nei quali tutti i tentativi delle truppe spagnole,

composte oltre che da siciliani, da calabresi, milanesi e

napoletani, sono respinti dai rivoltosi. Alla fine la fanteria

spagnola si ritira dentro le mura di Rometta, nonostante l’iniziale

ritrosia della popolazione manifestata nei confronti della truppa.

Con i diversi tentativi, finiti male, di conquistare le cime dei

colli, i generali spagnoli decidono di consolidare l’accerchiamento

di Messina, unendo ai capisaldi di Gesso, Rometta e Monforte, anche

i vari castelli, palazzi fortificati e casali feudali del

territorio: Villafranca Tirrena, Spadafora, S. Martino, Venetico,

Roccavaldina e Gualtieri Sicaminò. Terminata la rivolta, i Giurati

di Rometta vista la disastrosa situazione economica in cui versa la

loro

città e tutto il territorio, messo in ginocchio da quattro anni di

guerra, avanzano l’istanza al Sovrano spagnolo di poter sospendere

il pagamento della gabella di 14 tarì su ogni salma di frumento

proveniente dal caricatoio di Milazzo: l’imposta è stata introdotta

per le spese (partecipate da tutti i paesi del circondario)

occorrenti al rafforzamento delle fortificazioni esistenti nella

stessa Milazzo .

Nel 1719, ad appena poco più di quarant’anni dopo i fatti della

rivolta, Rometta ritorna ad essere nuovamente al centro di fatti di

guerra. Questa volta, per tutto il settembre 1719 diventa la base

dell’esercito spagnolo al comando di D. Giovan Francesco de Bette,

Marchese de Lede. Con i trattati internazionali di Utrecht (1713) e

di Rastatt (1714) il Regno di Sicilia è passato sotto il dominio del

Duca di Savoia, Vittorio Amedeo II che assume così il titolo di Re.

Nel 1718 la Corona spagnola decide di riprendersi l’isola, ma il

corpo di spedizione inviato per la conquista, dopo aver occupato

tutta la Sicilia, rimane bloccato a Milazzo che resiste ad un duro

assedio, da ottobre 1718 al maggio successivo. Dopo la sanguinosa

battaglia di Francavilla del 20 giugno 1719, la controffensiva

alleata punta su Messina,

Rometta: mappa delle vie montane in dotazione del corpo di

spedizione spagnolo

al comando del marchese di Lede (1718).

dove il 6 agosto dello

stesso anno, dopo durissimi attacchi, si arrende il castello Gonzaga

e gli spagnoli si ritirano nella Cittadella. La difficile situazione

spinge il Marchese di Lede a lasciare il suo campo trincerato di

Francavilla e, nell’attesa di soccorrere la cittadella, pone il

campo a Rometta. Tra le carte del suo stato maggiore, una in

particolare traccia le fortificazioni di Rometta e le strade

mulattiere dei due passi montani (Fig.3) di Croce Cumia e di

Lombardello-Santo Stefano Briga , attraverso i quali, nelle

intenzioni del marchese di Lede, deve affluire la sua armata di 15

mila soldati per venire in aiuto dei suoi uomini, asserragliati

nella Cittadella e nel Forte SS. Salvatore. Ma mentre il Marchese di

Lede, al sicuro tra le mura di Rometta tergiversa sull’attacco, a

Messina la situazione precipita sempre di più. Già il 9 agosto, la

città, stretta dalla fame, si è arresa e i messinesi hanno

riconosciuto come proprio sovrano, l’Imperatore Carlo VI. Dopo pochi

giorni, anche le guarnigioni spagnole delle fortezze di Matagrifoni

e Castellaccio, tempestate dal fuoco nemico sono state costrette

alla resa. Solo la Cittadella, con il vicino Forte del SS.

Salvatore, sotto il tiro delle artiglierie austriache del Conte di

Mercy, resiste con difficoltà. Tra il 22 settembre e il 2 ottobre,

gli spagnoli lasciano definitivamente il campo di Rometta verso

l’interno della Sicilia e, da lì a poco, la Cittadella di Messina si

arrende. La pace di Cambrai del 1720 pone fine alle ostilità.

Dagli Inglesi al pericolo francese post-unitario.

Per tutta la durata delle guerre napoleoniche, l’Inghilterra

mantiene in Sicilia un corpo di venti mila soldati pronto ad

intervenire per sventare un’invasione francese proveniente dalla

Calabria. Quasi tutti gli Inglesi si trovano schierati nella parte

orientale dell’isola. Nei piani di un possibile attacco nemico,

Rometta riveste un ruolo nodale, dove, in caso di successo dello

sbarco nemico, gli Inglesi si possano ritirare nell’attesa di

sferrare una controffensiva su Messina occupata dal nemico. In tale

evenienza i genieri inglesi allargano la strada mulattiera

Spadafora-San Martino-Torretta rendendola carrozzabile: da questa

arteria devono affluire i rinforzi con i rifornimenti. Ristorano le

mura di cinta, rovinate dal terremoto del 1783, in special modo i

tratti nei pressi delle due porte d’accesso. Costruiscono delle

garitte sulle mura e al di fuori per mantenere numerose sentinelle e

punti d’osservazione, soprattutto rivolti verso il Golfo di Milazzo,

altro possibile obiettivo di un eventuale sbarco francese. A tal

fine riutilizzano le due torri medievali in contrada Torretta,

sovrastanti uno stretto passaggio della strada che porta alla piana

di Milazzo. Un dipinto inglese (Fig. 4) dell’epoca raffigura Rometta

nel tratto esposto ad ovest, cinta da mura ed isolata in mezzo ad un

paesaggio montuoso .

Nel 1890, nell’ambito del vasto programma di opere di difese di

Messina ed a seguito dell’ispezione del generale Genè e della

commissione militare, preposta alla pianificazione delle opere

militari da opporre ad una possibile invasione della Repubblica

Francese, dopo i fatti di Tunisi del 1881, si decide di migliorare

le vie montane per assicurare le comunicazioni fra Rometta e la

linea trincerata della dorsale dei Peloritani. Inoltre, si

stabilisce che in caso di un eventuale attacco nemico, con sbarco

sulle coste tirreniche, sia meglio posizionare sul monte Palostrago

una batteria di obici per contrastare l’avanzata ostile verso

Messina. Alla fine si opta per un punto di osservazione che trova

ospitalità nei ruderi di una chiesetta sconsacrata che viene

ristrutturata per alloggiare i militari.

Rometta nel 1810 in una stampa pubblicata da John Harding.

Londra 1815.

Le fortificazioni.

Rometta sorge sulla cima di una rupe a 540 m sul livello del mare,

circondata da pareti scoscese, che l’hanno reso isolata dal contesto

orografico circonstante. E qui prendiamo a prestito le parole di un

viaggiatore irlandese, ufficiale del corpo di spedizione inglese in

Sicilia al tempo della guerra antinapoleonica che tra il 1810-11

girò per sei mesi gran parte dell’isola:

Anche se Rometta è circondata da diverse colline, queste sono così

lontane che è quasi impossibile portare in cima i cannoni (per

tirare alle mura), per questo io considero, Rometta, quasi

inespugnabile. Ci sono centinaia di situazioni simili in Sicilia: e

la migliore difesa del nostro esercito (inglese), se agendo

all'unisono, sfiderebbe qualsiasi forza d'invasione: tale è la forza

naturale di molte posizioni in questa singolare isola .

Chiunque sia stato il primo fondatore a scegliere questo sito non

possiamo dubitare che abbia avuto una priorità assoluta: sicurezza.

E qui ci si trova di fronte ad un luogo adatto ad assolvere

egregiamente a questa funzione. Per renderla inespugnabile «bastava

- come afferma Giuseppe Agnello - tirare (costruire) un semplice

muro di sbarramento lungo il ciglione per frustare ogni tentativo di

assalto, anche se sferrato da eserciti agguerriti ed aggressivi.

Rometta – prosegue Giuseppe Agnello – si leva come naturale baluardo

isolato da precipizi e impervie vallate» .

Sullo sfondo il versante nord della collina di

Rometta con il borgo di Uliveto in primo piano.

Di seguito ci piace indicare alcune delle caratteristiche che hanno

contribuito a creare una parte della storia di Rometta:

- sito su un vasto terrazzamento elevato in cima ad una collina

rocciosa;

- sino agli inizi della prima metà del XIX sec. difficile da

raggiungerla in quanto fornita solo di stretti sentieri alpestri;

- la sommità era divisa in due parti di cui, una urbanizzata e

l’altra formata da terreni agricoli (Via Roma, quartiere Cappuccini)

che in caso di assedi poteva fornire generi alimentari di prima

necessità;

- presenza di acqua sorgiva attraverso i pozzi scavati ad una

profondità di appena tre metri esistenti sulla cima della collina e

quindi entro la cortina difensiva;

- numerose cisterne artificiali per la raccolta di acqua piovana;

- la collina era isolata e lontana da altri rilievi a tal punto da

non permettere di essere raggiunta da armi offensive che potessero

battere le mura di cinta o da essere sottoposta a bombardamenti sul

centro abitato. Prerogativa durata sino alla seconda metà del 1800.

- crocevia di due strade mulattiere di importanza strategica che

servivano a scavalcare la dorsale dei monti peloritani e raggiungere

Milazzo e la piana.

Rometta: Porta Messina (detta anche Castello,

Marina)

Tutto il perimetro dell’abitato è cinto, sin dall’epoca bizantina,

di mura . I resti di fondamenta della cinta sono stati rintracciati

sulla parte nord, dove non c’è stata attività edilizia, in quanto

l’area era utilizzata per attività agricola, mentre sul lato

meridionale sono state per un buon tratto inglobate nelle abitazioni

civili, già a partire dai primi del novecento per proseguire sino a

tempi recenti . Sul diffuso abusivismo perpetrato, nei decenni

passati, ai danni degli immobili demaniali, quali mura di cinta,

torri e porte, e su quelli religiosi di Rometta, una piccolissima

parte di questi illeciti urbanistici è testimoniata dai diversi

documenti depositati presso l’Archivio della Soprintendenza di

Messina e tra questi risaltano, ad esempio:

- costruzione abusiva del 1963 addossata alla torre dei saraceni

(torrione di Porta Milazzo) ;

- vertenza per una costruzione abusiva del 1915 addossata alla

chiesa bizantina .

Dell’esistenza di torri di cinta che, ad intervallo si innalzano

lungo il perimetro, strutturalmente necessarie per rinforzare

staticamente una così lunga estensione, ma anche per permettere una

difesa efficace nei tratti di eccessiva angolarità, abbiamo tracce

che ci hanno portato ad individuarne solo cinque. La prima a pianta

quadrata si eleva a strapiombo sul precipizio nel settore di ponente

e si riferiva al Castello-Forte costruito a difesa di Porta Messina.

Una seconda torre è testimoniata da una stampa del 1810 dove si

riconosce una torre che inglobava la porta stessa. La terza è

ancora visibile: il

torrione circolare, detto anche torre saracena, che affianca l’altra

Porta, quella denominata Milazzo. La quarta torre risulta

incorporata in delle abitazioni civili sul versante sud-ovest

individuata dallo Scibona negli anni 60 del secolo scorso. L’ultima

era localizzata ai lati dell’odierna via Federico II di Svevia,

contrada Rocche: di forma circolare era costruita nella stessa area

dove oggi vi è il belvedere di San Giuseppe .

L’apparato di difesa è integrato con le strade d’accesso

d’avvicinamento alle due Porte, da sempre punti deboli e vulnerabili

in un sistema fortificato. E qui il problema è risolto strappando

alla parete rocciosa un sentiero largo non più di 2 metri, solo il

minimo indispensabile per far passare un quadrupede ma non permette

ad un esercito nemico di far arrivare le proprie schiere in massa

davanti ai battenti ferrati delle Porte o di utilizzare macchine da

guerra (ariete, torri mobili, ecc.) per sfondarla. Due limitati

sentieri, tagliati nelle pareti di roccia, danno accesso a due porte

(sec. XIII) che si aprono nella cinta muraria, Porta Milazzo e Porta

Messina, difese ognuna da un complesso fortificato autonomo,

identificato nel passato con il nome di Castello , composto ognuno

da torri, cisterne e alloggiamenti per la truppa.

In un sito adatto agli assedi non può mancare l’essenziale

approvvigionamento idrico. Conosciamo l’esistenza di quattro

cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Una è ancora visibile

nella sua interezza alla base della Torre Grande del Palatium;

un’altra nelle «ime sostruzioni» , nell’originaria piazza d’armi

dello stesso palazzo fortificato. Quest’ultima a differenza della

prima, aveva una capacità di raccolta superiore a quella vicina

della torre grande . La terza, anche questa ancora oggi integra, si

trova nella piazzetta della Chiesa bizantina ed emerge dal suolo

simile ad un pozzo da dove si attingeva il prezioso liquido.

L’ultima da noi conosciuta si trovava ad alcuni metri dalla parete

nord dello stesso edificio sacro, in Via Ardizzone, e fu distrutta

con la ristrutturazione intensiva dell’edilizia civile del secolo

scorso.

Giuseppe Seguenza (1833-1889) naturalista.

Ma le risorse di acqua a disposizione dell’abitato non si

esauriscono con le cisterne. Per resistere agli assedi la natura

aveva messo a disposizione una riserva idrica del tutto particolare.

Lasciamo la parola a Giuseppe Seguenza, il geologo messinese del XIX

sec. che studiò a fondo la struttura geologica del monte di Rometta.

Così dice il Seguenza:

[…] la rupe scoscesa su cui sta solidamente impiantata Rometta

benché isolata e molto alta, essa somministra ai suoi abitanti

limpidissima ed abbondante acqua potabile, che si procurano

agevolmente sin nelle più secche stagioni, forando dei pozzi pochi

metri profondi. Fenomeno veramente ammirevole .

A completare il dispositivo militare di sicurezza della

città-castello contribuiscono le diverse torri e torrette erette in

siti dominanti del sottostante circondario: in direzione nord-ovest

quali sono quelle di contrada Torretta (o Torrione) e di Scalone. Le

torri romettesi sono strutture di modeste dimensioni a guardia di

una strada o di un passo. La torretta del Palostrago risulta

inserita in un complesso più articolato rispetto alle altre, in

quanto costituiva un ridotto fortificato basato, in origine, su due

torrette gemelle circolari congiunte da uno spesso muro bastionato.

Riconosciuta dall’archeologo Scibona come un residuo dell’epoca

eroica bizantina, riutilizzata sino a tempi moderni, la struttura

muraria della superstite torretta orientale si presenta oggi con

blocchi lapidei di piccoli e di medie proporzioni di calcare locale

, legate con malta bianca. Lo spessore medio delle opere murarie

esterne, a differenza di quelle difensive del Palatium, è di un

metro in quanto era arduo e pressoché impossibile avvicinarsi con

macchine da guerra, atte a sfondare o essere raggiunti da altre armi

da gittata, trovandosi le mura su posizioni elevate e il sito su

un’area scoscesa solcata da profondi canaloni naturali. Il sistema

difensivo di Monte Palostrago è dotato di autonomia operativa,

completo di cisterne, per l’acqua piovana e pozzo, per quella

sorgiva, magazzini e abitazioni per il personale di vigilanza. Per

le necessità del personale addetto al sito si sfruttarono anche le

numerose grotte esistenti sul poggio. Tutto l’apparato militare

degrada verso il passo stradale sottostante dal quale passava (e

passa tutt’ora, Strada Prov.le 56) la via Milazzo prima di

immettersi nella vallata dominata dal Castello della porta

meridionale di Rometta.

Solitaria è la Torre circolare di Scalone, costruita sulla punta di

una erta collinetta a forma di un tronco di cono naturale sul cui

vertice si incastra perfettamente la struttura muraria. Le torri

romettesi rappresentano delle vere e proprie opere di difesa

avanzate, fungendo da sentinelle protese con gli sguardi verso il

Mar Tirreno, da dove giungono spesso le minacce rappresentate dalle

incursioni saracene prima, e ottomane dopo a bordo delle navi

barbaresche. Questo sistema difensivo risponde ad una precisa

volontà di bonificare militarmente una vasta area, quella più

esposta ad attacchi e, nel contempo, impedire che eventuali

avanguardie nemiche possano giungere di sorpresa davanti alle due

porte d’accesso della città-fortificata.

A

questa funzione preventiva contribuiscono anche altre due

posizioni fortificate, erette lontano dal territorio di Rometta. Sul

fianco destro, il piccolo Forte di Saponara, oggi denominato

Castello, vigila su un buon tratto di strada che porta ai valichi

peloritani ed è dotato di cisterna e di una piccola cortina muraria.

Più imponente si presenta il monte di Monforte, sulla cima del quale

è situata una costruzione militare munita di muro di cinta. La

collina turrita monfortese, oltre ad assicurare il fianco sinistro

opponendosi alle minacce provenienti dall’entroterra occidentale,

blocca un difficile sentiero alpestre che da Milazzo valica la

dorsale nei pressi di Monte Calogero. Tutte queste posizioni sono in

contatto visivo, in tal modo formano una rete comunicante efficiente

in grado di preallarmare in tempi celeri tutto il territorio,

Rometta compresa. E questo avviene con il sistema di comunicazione

ottica a distanza, già in uso presso gli antichi romani: il fuoco di

notte e il fumo di giorno.

Mentre al centro del pianoro abitato e dentro la cinta muraria si

trova un’altra struttura, protetto a sua volta da mura perimetrali,

spessi m. 1,50 e da due torri quadrate. Indicato con il nome di

Palatium ma anche erroneamente Castello, si trova eretto su un’ampia

balza rocciosa che emerge distintamente al centro dell’abitato

fornito di due cisterne e da vasti ambienti coperti predisposti per

la residenza del castellano e per le varie esigenze di

rappresentanza. Dentro la torre più piccola, separata dal corpo

principale dall’ampio cortile o piazza d’armi, due piani divisi di

cui adibiti a carcere quello inferiore e di guardia quello

superiore. Una porta ferrata, aperta sul muro perimetrale conduce al

cortile interno.

Rometta era una città murata, dotata di un notevole ed elaborato

apparato fortificato, in grado di sostenere l’importanza strategica

che rivestì per molti secoli.

(sia l'estratto che il volume completo degli Atti

pubblicati disponibili su questo sito nella pagina

Papers to Download)

|

|